音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー

※マナーモード時は音声が再生されません。

Translated by WILLIAM N. PORTER

English Audio:LibriVox

読み札

取り札

音声

Audio

清少納言

夜をこめて

鳥のそらねは

はかるとも

よに逢坂の

関は許さじ

よにあふさ

かのせきは

ゆるさし

よを

- 62番歌

-

夜をこめて

鳥のそらねは

はかるとも

よに逢坂の 関は許さじ

作者:清少納言(生没年不詳)

出典:後拾遺和歌集 雑

- 現代語訳

- 夜が明けないうちに、鶏の鳴き真似をして人をだまそうとしても、この逢坂の関は決して開きませんよ。

- 解説

- ある晩、清少納言は藤原行成と話し込んでいましたが、彼は夜が明ける前に帰ってしまいました。翌朝届いた手紙には、「鶏の鳴き声を聞いたので、急いで帰ったのです」と記されていました。これに対して清少納言は「それは函谷関の鶏の話ですか?」と尋ねると、行成は「逢坂の関のことですよ」と返答。そこで清少納言は、「簡単には騙されませんよ」という思いを込めて、この歌を詠んだのです。

「函谷関の鶏」についてはこちらをご覧ください。

- 語句・豆知識

-

- 夜 を こめ て

- 夜が明けないうちに

- 鳥 の 空音 は

- 鶏の鳴き真似で

- はかる とも

- だまそうとしても

- よに 逢坂の関 は 許さ じ

- 逢坂の関は決して許さない

- 藤原行成の返歌

- 清少納言に「夜をこめて…」の歌を詠まれた藤原行成は次のように返歌しました。

清少納言が待っていてくれることを期待している旨が詠まれています。

原文

逢坂は 人越えやすき 関なれば

鳥鳴かぬにも 開けて待つとか 『枕草子』藤原行成現代語訳

逢坂の関は人が越えやすい関所なので、

鳥が鳴かなくても開けて待っていると聞きますよ。 - 鶏の鳴き声

- 再生ボタンをクリックすると、鶏の鳴き声を聞くことができます。

(音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー) - 清少納言の系図

-

■の番号が付いている人物をクリックすると、その歌人のページに移動します。

- 函谷関

-

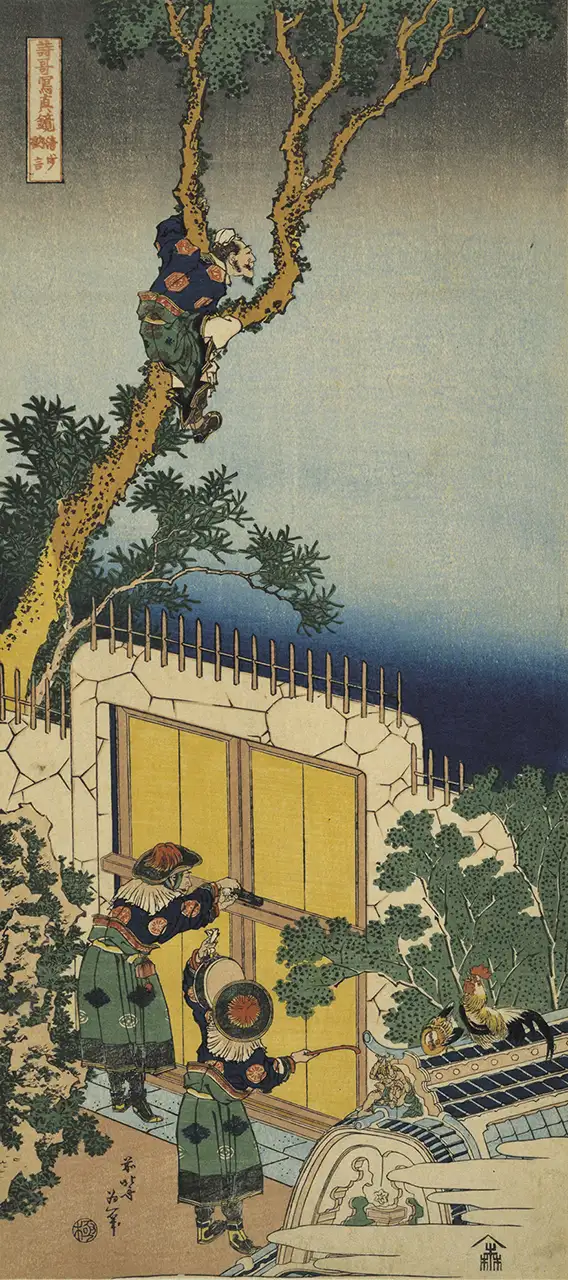

出典:国立博物館所蔵品統合検索システム この浮世絵は、葛飾北斎の作品で、函谷関の故事を描いたものです。

函谷関の故事

函谷関の故事は、知略と機転が生んだ伝説的な脱出劇として知られています。斉の国の孟嘗君は、秦の昭襄王に追われ、函谷関の門が閉ざされて逃げ場を失っていました。しかし、彼の家来の中に鶏の鳴き声を巧みに真似る者がいたのです。函谷関の門番は、夜明けを告げる鶏の声を聞くと門を開く習わしがあったため、家来の鳴き声にだまされて、夜中に門を開けてしまいました。この知略によって、孟嘗君は危機を逃れ、無事に脱出することができたのです。

ところで、有名な四字熟語「鶏鳴狗盗」は、この故事と関係しています。孟嘗君の家来には、犬のように身軽で盗みが上手い者と、鶏の鳴き声を真似て夜明けを装うことができる者がいました。孟嘗君は、彼らの技を使って、危機を脱しました。このことから「鶏鳴狗盗」は、役に立たないように見える人でも、ある場面では役に立つという意味で使われたり、逆につまらないことしかできない人を指すときにも使われます。

- 香炉峰の雪(こうろほうのゆき)

-

Utagawa Kunisada, Public domain, via Wikimedia Commons この浮世絵は、江戸時代の浮世絵師・歌川国貞によるものです。清少納言が仕えた定子が「少納言よ。香炉峰の雪いかならむ」と問い掛けたときに、清少納言がさっと御簾を巻き上げて定子に雪景色を見せたという一場面を描いたものです。

定子の問い掛けは白楽天の 「香炉峰の雪は簾を 撥げて看る」を踏まえたものでした。 清少納言は、機転を利かせて、見事に期待に応えることができました。

このエピソードは『枕草子』に記されており、定子と清少納言の息の合ったやり取りがよくわかる話です。

- 清少納言に再出仕を促した

定子の手紙 -

定子の兄・伊周と弟・隆家が花山法王を恋敵と誤解して、矢を射かけた事件が発生したとき、藤原斉信がそのことを藤原道長に報告しました。斉信と親しかった清少納言は、周りの女房から道長のスパイではないかと疑われてしまいます。ショックを受けた清少納言は、宮中を出て自宅に引きこもってしまいました。

そんな彼女のもとに定子から一通の手紙が届きました。手紙を開くと、中には 「いはで思ふぞ」と書かれた手紙と山吹の花びらが一片入っていました。

この言葉は、次の和歌から引用されました。それを見た清少納言は、再び定子のもとに戻る決意をしました。

この歌は、『古今和歌六帖』に収められている詠み人知らずの歌です。

原文

心には 下ゆく水の わきかへり

言はで思ふぞ 言ふにまされる 『古今和歌六帖』詠み人知らず現代語訳

心の中では、地下を流れる水が湧き返るように、口に出さなくてもあなたのことを思っています。 その思いは口に出して言うよりもずっと深いのです。

定子は、次の素性法師の歌を踏まえて、山吹の花びらを手紙に包んだと考えられています。

この歌は『古今和歌集』に収められています。原文

山吹の 花色衣 ぬしや誰

問へど答へず くちなしにして 『古今和歌集』素性法師現代語訳

山吹の花のような黄色い着物よ。持ち主は誰かと尋ねてみたが返事はない。それはくちなしで染めた着物だから。

- 定子が清少納言に贈った歌

-

藤原道長の娘である彰子が一条天皇の中宮になり、人々の関心が彰子に集まる中、定子はつわりに苦しんでいました。

清少納言は妊娠中で食の細くなった定子を元気づけるために「青ざし」という甘いお菓子を差し上げました。

清少納言の優しさに触れた定子は、次の歌を詠んで感謝の気持ちを表しました。原文

みな人の 花や蝶やと いそぐ日も

わが心をば 君ぞ知りける 『枕草子』藤原定子現代語訳

皆が花よ蝶よと流行を追うのに急ぐ日も

あなただけは私の心を理解してくれるのですね。 - 藤原公任との連歌

- 次の歌は『枕草子』の「二月つごもりころ」に登場する歌です。

藤原公任に下の句を託されて、清少納言が上の句を付けたものです。

降る雪を舞い散る花に見立てたところは、清少納言の祖父・清原深養父の歌と共通しています。原文

空寒み 花にまがへて 散る雪に

少し春ある 心地こそすれ 『枕草子』現代語訳

空が寒々しいので、花に見間違えるように舞い散る雪に

少し春らしさを感じられます。清少納言は藤原公任が白居易の「南秦の雪」の一説を踏まえて下の句を作ったことを理解して、即座に上の句を付けました。次の漢詩は白居易の「南秦の雪」の一説です。

原文:

三時雲冷多飛雪

二月山寒少有春 『白氏文集卷十四 南秦雪』白居易現代語訳:

三時、雲冷やかにして雪を多く飛ばし、

二月、山寒くして春あること少なし。藤原公任は、清少納言以外の人にも同じように出題していました。『大納言公任集』には、別の歌人との連歌が収録されています。歌は次のとおりです。上の句の作者は不明です

原文:

吹きそむる 風もぬるまぬ 山里は

少し春ある 心地こそすれ 『大納言公任集』詠み人知らず現代語訳:

吹き始める風が暖かくならない山里は、

少ししか春らしさを感じられない。 - 定子 辞世の句

- 『枕草子』で清少納言は、中宮・定子のきらびやかな様子ばかりを描いていますが、実際の定子は、大変な苦労人でした。

定子の生涯と辞世の句を特集したコラムがありますので、よかったらご覧ください。 - 宮廷サロン

- 清少納言は、一条天皇の宮廷サロンで活躍し、平安文学を代表する作家になりました。

「平安王朝の女性作家たち」というコラムがありますので、よかったらご覧ください。 - 枕草子

- 『枕草紙』は、清少納言が執筆した日本最古の随筆です。300ほどの章段から構成されており、大別すると「虫は」、「木の花は」など ものづくしの類聚章段、「春は、あけぼの」に代表される随想章段、定子との日々を回想・賞賛している回想章段の3つに分類されます。 趣があるという意味の「をかし」という言葉が多用され、「をかし」の文学といわれています。

次の和歌へ

前の和歌へ