音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー

※マナーモード時は音声が再生されません。

Translated by WILLIAM N. PORTER

English Audio:LibriVox

読み札

取り札

音声

Audio

能因法師

嵐吹く

三室の山の

紅葉葉は

竜田の川の

錦なりけり

たつたのか

はのにしき

なりけり

あらし

- 69番歌

-

嵐吹く

三室の山の

紅葉葉は

竜田の川の 錦なりけり

作者:能因法師(988年~没年不詳)

出典:後拾遺和歌集 秋

- 現代語訳

- 嵐が吹き下ろす三室山のもみじは、龍田川の川面に散り乱れて、まるで錦織物のように美しく彩っているよ。

- 解説

- この歌は、後冷泉天皇の宮中の歌合で「紅葉」というお題を与えられて詠まれた歌です。

- どんな人?

- 能因法師は、文章生でしたが、26歳で出家しました。歌枕に強い関心を持ち、全国を旅しながら多くの歌を詠みました。その生き様から「数寄者」と呼ばれました。能因法師には多くの逸話があります。例えば、ある歌枕を詠み込んだ歌を披露する際には、実際には京都で詠んだにもかかわらず、旅先で詠んだと見せかけるためにわざと日焼けしてから歌を披露したとされています。また、干ばつに苦しむ農民のために雨乞いの歌を神社に奉納し、三日三晩雨を降らせたという伝説もあります。

- 語句・豆知識

-

- 嵐 吹く

- 嵐が吹き下ろす

- 三室の山 の

- 三室の山の

- 紅葉葉 は

- 紅葉の葉は

- 竜田川 の

- 竜田川の

- 錦 なり けり

- 錦だったのだなあ

- 能因法師の系図

-

■の番号が付いている人物をクリックすると、その歌人のページに移動します。

能因法師の俗名は橘永愷で、父は、近江守・橘忠望です。能因法師は、父の兄である肥後守・為愷 の養子になり、学問に励んで文章生になりましたが、橘元愷が従者に殺害され、後ろ盾がなくなり、官職への道が閉ざされたため、出家したといわれています。

出家の理由については諸説あり、家集『能因法師集』には、恋人の死がきっかけだったと記されています。

能因法師の姉か妹のいずれかが、清少納言の子・橘則長と結婚しています。

- 難波の春を詠んだ歌

-

次の歌は、能因法師が摂津国の春を詠んだ歌です。

能因法師は摂津国古曽部(現在の大阪府高槻市)で暮らしていました。原文

心あらむ 人にみせばや 津の国の

難波あたりの 春の景色を 『後拾遺和歌集』能因法師現代語訳

情趣を理解する人に見せてあげたい。

この摂津国の難波あたりの春の景色を。 - 日焼けをしてから披露した歌

-

能因法師は、旅の歌を多く詠んだことで知られる歌人です。ここで、面白い逸話をご紹介します。福島県にある「白河の関」を詠んだ歌がありますが、伝説によると、能因法師は実際には京都に留まっていたものの、あたかも旅に出たように見せるために、密かに日焼けをしてからこの歌を披露したと言われています。この伝説が本当なら、彼はかなりお茶目な性格だったことがうかがえます。歌は、出発時には春の霞が立っていたのに、白河の関に着いた頃には秋風が吹いていたという情景が描かれ、長い旅の様子が感じられます。

原文

都をば 霞とともに たちしかど

秋風ぞ吹く 白河の関 『後拾遺和歌集』能因法師現代語訳

京の都を春の霞とともに出発しましたが、

白河の関に着いたころには秋風が吹いていましたよ - 雨乞いの歌

-

次の歌は、能因法師が伊予国にいたときに、干ばつで苦しむ農民を見て、雨水をもたらすように三島神社で雨乞いをしたときに献じた一首です。「苗代水」とは、苗代(稲の苗床)に注ぎ入れる水のことです。能因法師が雨乞いをすると、三日三晩にわたって雨が降り続き、村人たちはお礼に能因法師に餅を送ったといわれています。

原文

天の川 苗代水を 堰くだせ

天下ります 神ならば神 『金葉和歌集』能因法師現代語訳

天の川の堰から苗を植える田んぼに注ぐ水を流してください。雨を降らせる神であるならば。

- 能因法師雨乞いの楠

-

Saigen Jiro, CC0, via Wikimedia Commons 「能因法師雨乞いの楠」は、 大山祇神社(愛媛県今治市大三島町)の境内に鎮座しています。 樹高10m、幹周10mの巨木で、現在は、枯死していますが、往時を偲ぶよすがとして、訪れる人が絶えないようです。

能因法師が雨乞いをした際、歌を書き付けた幣帛をこの楠に掛けたと言われています。

幣帛 とは、神様に捧げるもので、紙・麻などを切って垂らした神具のことです。

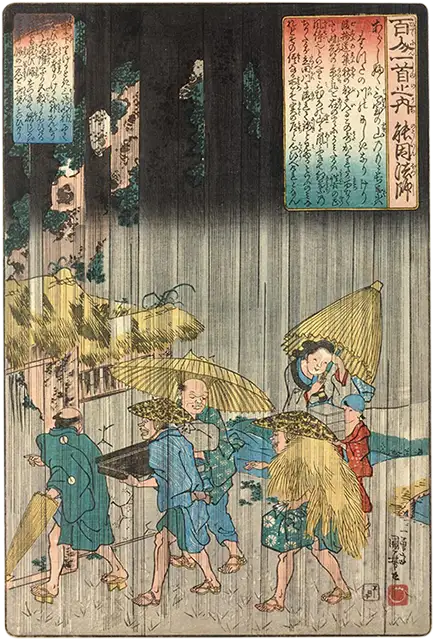

- 歌川国芳の『百人一首之内』

-

British Museum, Public domain, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・歌川国芳による浮世絵です。

百人一首の和歌に合わせた情景が描かれています。この絵は、伊予国で雨乞いをして三日三晩雨を降らせた能因法師に喜んだ村人が餅を持ってお礼に行く様子を描いたものだと考えられます。

次の和歌へ

前の和歌へ