音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー

※マナーモード時は音声が再生されません。

Translated by WILLIAM N. PORTER

English Audio:LibriVox

読み札

取り札

音声

Audio

在原業平朝臣

ちはやぶる

神代もきかず

竜田川

から紅に

水くくるとは

からくれな

ゐにみつく

くるとは

ちは

- 17番歌

-

ちはやぶる

神代もきかず

竜田川

から紅に 水くくるとは

作者:在原業平朝臣 (825年~880年)

出典:古今和歌集 秋

- 現代語訳

- 神話の世界でもこんなに美しい景色があっただろうか。紅葉が竜田川を唐紅色に絞り染め上げているよ。

- 解説

- 『古今和歌集』の詞書に「二条の后の、東宮の御息所と申しける時に、御屏風に、龍田川にもみぢ流れたる形をかけりけるを題にてよめる」とあり、この歌は、藤原高子に招かれた在原業平が、龍田川に紅葉が流れる屏風を題材に詠んだ屏風歌です。かつて恋人同士だった二人ですが、藤原高子は清和天皇の女御となり、身分が大きく異なる立場になっていました。業平は、直接伝えられない恋心をこの歌に込めて詠んだと考えられています。

- どんな人?

- 在原業平は、平城天皇の皇子・阿保親王の子でしたが、臣籍降下しました。自由奔放で和歌に優れ、『伊勢物語』の主人公とされています。

- 語句・豆知識

-

- ちはやぶる

- ちはやぶる

- 神代 も きか ず

- 神話の時代にも聞いたことがない

- 竜田川 から紅 に

- 竜田川が鮮やかな紅色に

- 水 くくる と は

-

水をくくり染めにするとは

「紅葉が水の下をくぐるとは」という解釈する説もあります。

百人一首の編纂者・藤原定家は「水をくぐる」と解釈していました。 - 竜田揚げ

揚げたときに醤油の色で表面が赤くなる竜田揚げの名前は、川面に浮かぶ紅葉を詠んだこの和歌が由来になっていると言われています。

揚げたときに醤油の色で表面が赤くなる竜田揚げの名前は、川面に浮かぶ紅葉を詠んだこの和歌が由来になっていると言われています。- 六歌仙

- 在原業平は六歌仙の1人。紀貫之が古今和歌集「仮名序」で「近き世に、その名聞こえたる人」(紀貫之から見て一世代前の高名な歌人)として取り上げられた6名の歌人の内の1人です。「仮名序」では辛口の論評を受けていますが、後の時代に六歌仙として崇められるようになりました。六歌仙の一覧ページはこちらをご覧ください。

- 在原業平の系図

-

■の番号が付いている人物をクリックすると、その歌人のページに移動します。

業平と二条后こと高子はかつて恋人同士でした。高子が清和天皇の女御として入内することが決まると2人は駆け落ちを決行しました。しかし、高子の兄たちにつかまってしまいます。

『伊勢物語』では高子が何度か登場し、2人のやりとりが描かれています。 - 阿保親王

- 業平が臣籍降下した理由

- 天皇を退位した平城上皇が藤原薬子にそそのかされて政権回復を図り、弟である嵯峨天皇と対立した「平城上皇の変」(別名:「薬子の変」)により、平城上皇の第一皇子・阿保親王は連座して大宰権帥に左遷されました。その後、阿保親王は息子たちの臣籍降下を上奏し、行平や業平は「在原」の姓を賜りました。

- 六歌仙

-

古今和歌集が編纂された時期、在原業平を含む6人の歌人は、一世代前の非常に有名な歌人でした。紀貫之は古今和歌集の仮名序で、彼らを「近くの世に、その名が聞こえた人」として取り上げ、批評しました。紀貫之の批評はかなり厳しいものでしたが、その後、これらの6人の歌人は「六歌仙」と呼ばれ、優れた歌人として高く評価されるようになりました。

紀貫之による6人の歌人に対しての批評についてはこちらをご覧ください。

この「六歌仙」の中には、大友黒主という歌人も含まれていますが、彼は百人一首には収録されていません。一方で、他の5人は百人一首に選ばれています。

- 伊勢物語の主人公・業平

- 「昔、男ありけり」で始まる平安時代前期に作られた恋愛を中心とした歌物語です。冒頭の一説から昔男 と称される主人公が作中に詠む歌(約二百首)のうち在原業平が作った歌と判明しているものが三十四首と多いため、主人公のモデルは業平であると考えられています。

- 「ちはやぶる」で始まる歌

-

次の歌は『伊勢物語』で主人公(在原業平)に恋した斎宮の女房と昔男の贈答歌です。

- 斎宮の女房の歌

-

原文

ちはやぶる 神の斎垣も 越えぬべし

大宮人の 見まくほしさに 『伊勢物語』現代語訳

神聖な垣根といえども越えてしまいそうです。

宮中に仕える人を一目見たさに。 - 在原業平の歌

-

原文

恋しくは 来ても見よかし ちはやぶる

神のいさむる 道ならなくに 『伊勢物語』現代語訳

恋しかったら来てみればよい

神が諫める道ではないのだから - 伊勢物語の「東下り」の歌

-

次の歌は『伊勢物語』の「東下り」に登場する歌です。東国への旅の途中、武蔵国と下総国との間にある隅田川で見た鳥の名前が「都鳥」であると知り、都に残してきた恋人を想って詠まれました。

原文

名にし負はば いざ言問はむ 都鳥

『伊勢物語』在原業平

わが思ふ人は ありやなしやと

現代語訳

都鳥。

その名前どおりなら教えてほしい。

私が恋い慕う都にいる人は

無事でいるかどうか。都鳥とはユリカモメのことです。現在、東京都の鳥として知られています。

- 言問団子、言問最中

-

在原業平の『名にし負はば いざ言問はむ 都鳥…』の和歌に由来する『言問団子』は、江戸時代末に誕生しました。

隅田川のほとり、向島にある老舗『向島 言問団子』では創業時から同じ場所で、この串にささない団子をつくり続けています。

白・黄・黒の三色のまん丸な団子は、一本の串にまとめられることなく、それぞれの風味をじっくりと堪能できます。また、都鳥をかたどった『言問最中』も、愛らしい見た目で、団子と同じく上品な甘さでおすすめです。

いずれも国産の厳選素材を用い、丁寧に仕上げられた逸品で、時代を超えて多くの人々に親しまれています。

店内では、これらの和菓子を、香り高いお茶と共にゆっくりと味わうことができます。

2025年3月20日

- 言問橋

-

隅田川に架かる言問橋。その名は、在原業平の歌に由来すると伝えられています。橋の上から隅田川を眺めていると、いユリカモメが優雅に飛んでいました。

業平が初めてユリカモメを見たとき、その鳥の名を知らず、渡し舟の船頭に尋ねました。船頭は「都鳥」だと教えました。その名を聞いた業平は、都に残してきた恋人を思い出し、「名にし負はば いざ言問はむ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと」という歌を詠んだと言われています。

2025年3月20日

- 伊勢物語の「東下り」の歌

-

次の歌は『伊勢物語』の「東下り」に登場する歌です。東国への旅の途中、三河国の八つ橋でかきつばたが咲いている様子を見て詠まれました。歌に出てくる「つま」は、「妻

」と「褄」(衣の裾)の掛詞です。この歌は、「か・き・つ・は・た」の5文字を句の頭に置いて詠み込まれています。こうした技法は「折句

」と呼ばれています。

原文

唐衣 着つつなれにし つましあれば

『伊勢物語』在原業平

はるばる来ぬる 旅をしぞ思ふ現代語訳

いつもよく着て唐衣のように、慣れ親しんだ妻を都に残してきたので、はるばる来た旅路を、しみじみ辛く思うのだ。

- 尾形光琳の「八ツ橋図屏風」

-

江戸時代の画家、工芸家・尾形光琳が描いた「八ツ橋図屏風」は、『伊勢物語』「東下り」に登場する三河の八橋での話が題材になっています。

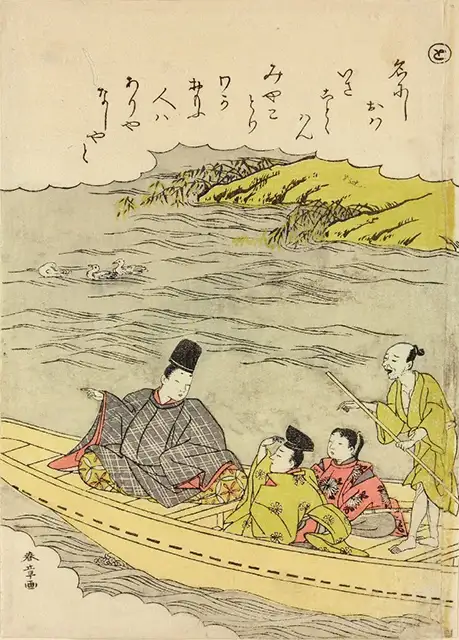

Public domain(メトロポリタン美術館所蔵) - 勝川春章による浮世絵

-

Katsukawa Shunshō, Public domain, via Wikimedia Commons 「名にし負はばいざ言問はむ…」の歌を詠む在原業平を描いた浮世絵です。後にこの和歌にちなんで近くの通りである団子屋さんが「言問団子」を売り始めました。するとその団子は人気になり、近くの橋の名前が「言問橋」になり、近くの通りの名前が「言問通り」と名付けられたと言われています。ちなみに都鳥とはユリカモメのことで、現在は東京都の鳥として知られています。

- 伊勢物語の「渚の院」の歌

-

次の歌も『伊勢物語』に登場する歌です。

「渚の院」という惟喬親王の交野ケ原(現在の大阪府枚方市)にある別荘で花見をしていたときに在原業平が詠んだ一首です。原文

世の中に たえて桜の なかりせば

春の心は のどけからまし現代語訳

世の中に桜がまったくなければ

春を過ごす人の心はどれほどのどかなものでしょうか。 - 観桜図屏風

-

伊勢物語の「渚の院」の一場面を描いた屏風です。江戸時代前期の絵師・住吉具慶筆の作品です。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/) - 業平の辞世の句

- 次の歌は、『伊勢物語』の最後に登場する歌です。詞書には「昔、男、わづらひて、心地死ぬべくおぼえければ」と記されています。病気に罹り、死期を悟った業平が詠んだ辞世の句です。

原文

つひに行く 道とはかねて 聞きしかど

昨日今日とは 思 はざりしを現代語訳

最後に行く道とは聞いていたが

昨日今日に迫っていることとは思いもよらなかったよ - 月岡芳年による浮世絵

-

Yoshitoshi, Public domain, via Wikimedia Commons この浮世絵は、月岡芳年による『業平朝臣負二条局落行図』という作品です。『伊勢物語』に業平が二条后(藤原高子)を背負って駆け落ちする場面があり、この浮世絵にはその様子が描かれています。

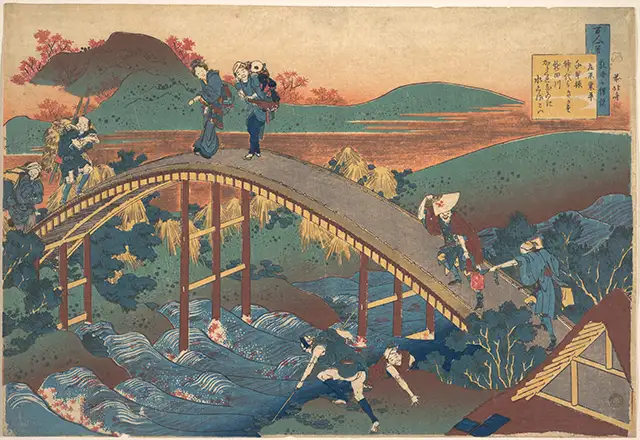

- 葛飾北斎による浮世絵

-

Katsushika Hokusai, CC0, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎による作品『百人一首姥かゑとき』です。百人一首の歌を乳母がわかりやすく絵で説明するという趣旨で制作されたものです。橋の上から竜田川に流れる紅葉を楽しむ人たちや川岸で漁をする人たちが見えます。歌の「水くくる」は「絞り染め」という解釈が一般的ですが、「水の下をくぐる」という解釈されることもあります。北斎の浮世絵を見てあなたはどちらの解釈だと思いますか?

- 歌川国芳の『百人一首之内』

-

Utagawa Kuniyoshi, CC0, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・歌川国芳による浮世絵です。

百人一首の和歌に合わせた情景が描かれています。 - 三十六歌仙

-

在原業平は三十六歌仙の1人。

三十六歌仙の一覧ページはこちらをご覧ください。

次の和歌へ

前の和歌へ