音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー

※マナーモード時は音声が再生されません。

Translated by WILLIAM N. PORTER

English Audio:LibriVox

読み札

取り札

音声

Audio

中納言行平

立ち別れ

いなばの山の

峰に生ふる

まつとし聞かば

今帰りこむ

まつとしき

かはいまか

へりこむ

たち

- 16番歌

-

立ち別れ

いなばの山の

峰に生ふる

まつとし聞かば 今帰りこむ

作者:中納言行平(818年~893年)

出典:古今和歌集 離別

- 現代語訳

- 別れても因幡山に生えている松ではないが、あなたが待っていると聞いたらすぐに戻ってこよう。

- 解説

- この歌は、因幡守 を任ぜられて、京から赴任地へ向かう際に、見送りに来てくれた人たちに対して詠まれました。ところで、この歌はペットを失ったときに戸口に掲げると、ペットが戻ってくるというおまじないとしても知られています。歌に込められた深い愛情と再会への強い希望が伝わるのかもしれません。

- どんな人?

- 行平は、平城天皇の皇子・阿保親王の第二子で在原業平の異母兄です。官僚としても有能で播磨守や信濃守、蔵人頭、太宰権帥などを経て中納言にまで昇り詰めました。63歳のときに在原氏の学問所として奨学院を設立。教育家としても熱心でした。

- 語句・豆知識

-

- たち 別れ

- 別れても

- 因幡 の 山 の 峰 に 生ふる

- 因幡の山の頂上に生えている

- まつ と し 聞か ば

- 松ではないが、あなたが待っていると聞いたなら

- 今 帰りこ む

- すぐに帰ってこよう

- 行方不明ペットを探すおまじない

-

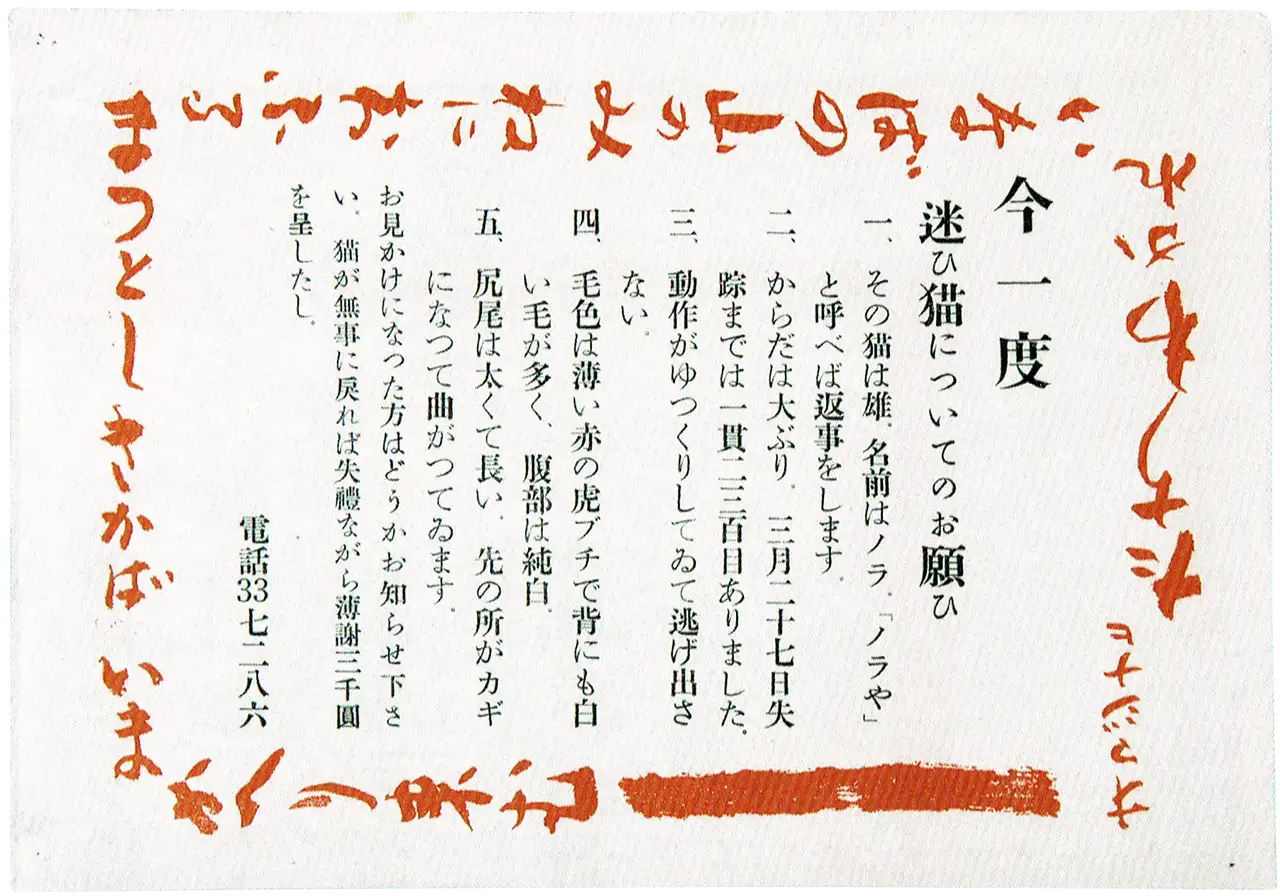

百人一首に収められた在原行平の「立ち別れ…」の歌は、行方不明になったペットと再会できるおまじないとして、古くから知られていました。小説家・内田百閒の代表作『ノラや』では、失踪した飼い猫「ノラ」を探すために新聞の折り込み広告を出す場面が登場します。その広告には、四方をぐるりと囲むように、赤い凸版印刷で「立ち別れ…」の歌がまじないとして刷り込まれていました。このように、行平の歌は時代を超えて、人々の祈りや願いに寄り添いながら、今も静かに息づいています。

画像の出典:『ノラや 愛猫随筆集』内田百閒著(中央公論新社)

- 在原行平の系図

-

在原行平は阿保秦王の息子で、在原業平は異母兄弟です。

- 阿保親王

-

- 行平がした臣籍降下理由

- 天皇を退位した平城上皇が藤原薬子にそそのかされて政権回復を図り、弟である嵯峨天皇と対立した「平城上皇の変」(別名:「薬子の変」)により、平城上皇の第一皇子・阿保親王は連座して大宰権帥に左遷されました。その後、阿保親王は息子たちの臣籍降下を上奏し、行平や業平は「在原」の姓を賜りました。

- 松風・村雨

-

Yoshitoshi, Public domain, via Wikimedia Commons 行平には須磨に配流されていた時期があり(配流された理由は不明)、そのときに「もしほ」と「こふじ」という姉妹に出会い、行平が2人に「松風」、「村雨」という名前を授けて寵愛したという伝説が残されています。この伝説によると「立ち別れいなばの山の…」の歌はこの2人との別れの際に詠まれたものとされています。

鳥取の因幡じゃないの?と思われますが、須磨にもかつて「稲葉山」という山があったので、歌の地名とも整合が取れています。ちなみに須磨の「稲葉山」は行平が月見をしていたことから現在は「月見山」という名前になっています。

- 須磨で詠まれた歌

-

次の歌は行平が須磨に配流されていた頃に詠まれた歌です。

原文

わくらばに 問ふ人あらば 須磨の浦に

藻塩たれつつ 侘ぶと答へよ 『古今和歌集』在原行平現代語訳

もしたまさかにでも私のことを聞いてくれる人がいたら、須磨の浦で藻塩を作りながら、涙を流しつつ、侘しく暮らしていると答えておくれ。

- 雪平鍋・行平鍋

雪平鍋という名前の由来にはいくつかの説がありますが、一説には在原行平が須磨にいた頃、海女に海水から塩を作らせるために使った鍋が、この名前の元になったと言われています

雪平鍋という名前の由来にはいくつかの説がありますが、一説には在原行平が須磨にいた頃、海女に海水から塩を作らせるために使った鍋が、この名前の元になったと言われています- 歌川国芳の『百人一首之内』

-

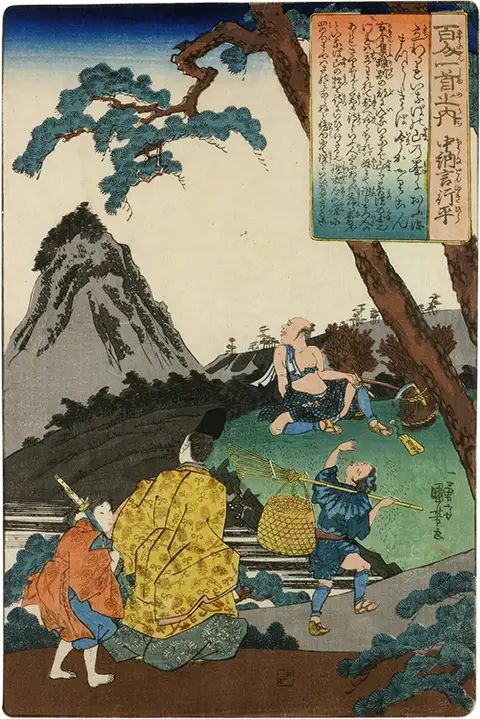

British Museum, Public domain, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・歌川国芳による浮世絵です。

百人一首の和歌に合わせた情景が描かれています。

次の和歌へ

前の和歌へ