音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー

※マナーモード時は音声が再生されません。

Translated by WILLIAM N. PORTER

English Audio:LibriVox

読み札

取り札

音声

Audio

伊勢大輔

いにしへの

奈良の都の

八重桜

けふ九重に

匂ひぬるかな

けふここの

へににほひ

ぬるかな

いに

- 61番歌

-

いにしへの

奈良の都の

八重桜

けふ九重に 匂ひぬるかな

作者:伊勢大輔(生没年不詳)

出典:詞花和歌集 春

- 現代語訳

- 古都奈良で咲き誇っていた八重桜が、今日は平安京の宮中で美しく咲き誇っていますよ。

- 解説

- 奈良の興福寺から宮中へ八重桜の一枝が献上された際、伊勢大輔が急遽その受け入れを任されました。藤原道長は彼女に和歌を詠むよう命じたところ、伊勢大輔は八重桜の華やかさを一条天皇の栄華に重ね、「いにしへ」と「けふ」、「八重桜」と「九重」という二組の対句を巧みに用いた歌を即興で披露しました。その見事な出来栄えに、藤原清輔は『袋草子』の中で「万人感嘆、宮中鼓動す」と評し、宮廷の人々の驚嘆ぶりを伝えています。

- 語句・豆知識

-

- いにしへ の

- 遠い昔の

- 奈良の都 の 八重桜

- 奈良の都の八重桜

- けふ 九重 に

- 今日は宮中で

- 匂ひ ぬる かな

- 美しく咲き誇っていますよ

- おならの由来

- 「おなら」という言葉の由来にはいくつかの説がありますが、よく知られているのは「鳴らす」という動詞から来ているという説です。また、ユニークな説としては、百人一首に収められている伊勢大輔の歌に由来するという説があります。この説によると、伊勢大輔の歌には「匂ひ」と「奈良の都の八重桜」が登場します。歌の中の「匂ひ」通常「美しく咲いて」と解釈されますが、「香る」とも読めることから、「奈良」が匂いの元とされ、そこに丁寧語の「お」がついて「おなら」になった、ということです。

- 伊勢大輔の系図

-

番号が付いている人物をクリックすると、その歌人のページに移動します。

中臣家は神事や祭祀を司る一族で、歌人を多く輩出しています。頼基、能宣、輔親、伊勢大輔は歌人としてよく知られています。中臣鎌足は藤原の姓を賜り、後に摂関家として繁栄する藤原家の祖となっています。

- 奈良の八重桜

-

伊勢大輔が詠んだ桜の品種は「奈良の八重桜」と言われています。「奈良の八重桜」はいわゆる奈良に植わっている八重桜の総称ではなく、八重桜の一品種です。カスミザクラが重弁化したもので、八重桜の中では小ぶりな花をつけます。

奈良県の県の花・奈良市の花に制定されています。

- 彰子の返歌

- 伊勢大輔の「いにしへの 奈良の都の 八重桜…」の歌に対して、彼女が仕えた一条天皇の中宮・彰子は、次のように返歌しました。

原文

九重に 匂ふを見れば 桜がり

重ねてきたる 春かとぞ思ふ 『伊勢大輔集』彰子現代語訳

宮中に美しく咲き誇っている(遅咲きの)八重桜を見ると、桜狩りに来たようです。まるで春が再び訪れたかのように思いました。

- 和泉式部との贈答歌

- 伊勢大輔と和泉式部が彰子に仕える女房として同僚だったとき、二人は仲が良かったようで、次の贈答歌が残っています。この贈答歌は二人が出会ったときに詠まれました。

- 和泉式部の歌

-

原文

思はむと 思ひし人と 思ひしに

思ひしごとも 思ほゆるかな 『和泉式部日記』和泉式部現代語訳

あなたは私を思ってくれるだろうと思った方でしたが、

私の思ったとおりです。 - 伊勢大輔の歌

-

原文

君をわれ 思はざりせば われをきみ

思はむとしも 思はましやは 『和泉式部日記』伊勢大輔現代語訳

もし私があなたを思わなければ、

あなたも私を思わなかったでしょう。 - 源経信との贈答歌

- 病気見舞いに訪れた源経信に対し、伊勢大輔が感謝の和歌を贈った際のエピソードです。当時、二人は20歳以上の年の差がありましたが、当代随一の歌人であった伊勢大輔から白露(宝物)のように美しい歌を贈られた経信は、感激して返歌を詠んだと伝えられています。

- 伊勢大輔の歌

-

原文

うれしさは 忘れやはする 忍ぶ草

しのぶるものを 秋の夕暮 『新古今和歌集』伊勢大輔現代語訳

嬉しさを忘れられるでしょうか。忍ぶ草ではありませんが、

あなたをしみじみ慕っています。秋の夕暮れに - 源経信の歌

-

原文

秋風の おとせざりせば 白露の

軒のしのぶに かからましやは 『新古今和歌集』源経信現代語訳

秋風が訪れなかったら軒の忍ぶ草に

白露がかかることもなかったでしょう。 - ほととぎすを詠んだ和歌

- 夏の訪れを知らせるほととぎすの第一声を聞くことは、平安貴族にとって特別に風流なことでした。

この歌は、祐子内親王家の歌合で伊勢大輔が詠んだものです。

原文

聞きつとも 聞かずともなく 時鳥

心まどはす さ夜のひと声 『後拾遺和歌集』伊勢大輔現代語訳

聞けたとも、聞けなかったともはっきりせず、ほととぎすよ。人の心を惑わす夜の一声。

- 恋人が去った家を詠んだ歌

-

この歌が収められている『伊勢大輔集』の詞書には「年ごろ住み侍りける所離れて、ほかにわたりて、又の年の五月五日に詠める」と記されています。おそらく、共に暮らしていた恋人が一年前の今日去ってしまい、庭に咲くあやめの花は去年と同じように咲いているものの、今の住まいはかつて恋人と過ごしたときの住まいとは、違うように感じられる、という心境を詠んだ歌であると思います。

原文

けふも今日 あやめもあやめ

変らぬに

宿こそありし

宿とおぼえぬ 『伊勢大輔集』伊勢大輔現代語訳

去年と同じ五月五日の今日がやってきた。 あやめは去年と同じように咲いているけれど、 この住まいだけは、在りし日の住まいと同じだとはとても思えない。

- 藤原道信との連歌

- 次の歌は、伊勢大輔と藤原道信の連歌です。

藤原道信が山吹の花を持って一条天皇の中宮・彰子の部屋の前を通り過ぎようとしたとき、女房たちに歌を詠むようにせがまれました。そこで、道信が上の句を詠み、伊勢大輔が下の句を詠みました。

原文

くちなしに ちしほやちしほ

染めてけり

こはえも言はぬ

花の色かな 『俊頼髄脳』現代語訳

くちなしのように口には出せない想いを抱える私は

くちなし色に染めた山吹の花を持っています。

なんともいえない美しい花の色ですね。「やまぶき」は黄色の花を付けます。「くちなし」の果実は染色で使用され、染め上がりが黄色になります。また「くちなし」には「口無し」が掛かっています。

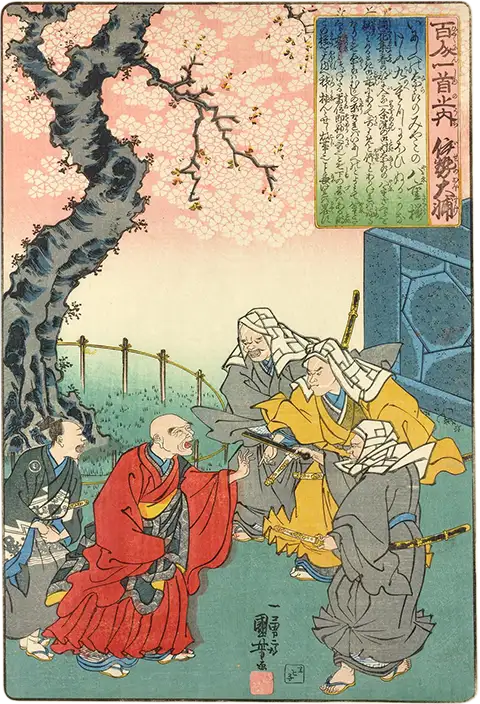

- 歌川国芳の『百人一首之内』

-

British Museum, Public domain, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・歌川国芳による浮世絵です。

鎌倉時代に仏教説話集『沙石集』には次のようなお話が書かれています。中宮・彰子が評判の東円堂の前にある八重桜を平安宮に取り寄せようとしました。そこで興福寺の別当(長官に相当する役職)が下役に命じて桜を移植させようとしたところ、ある僧が「これほどの名木の桜をどうして献上できましょうか。やめてください」と反対しました。

この騒ぎを知った彰子は、その桜が大事にされていることを知り、その心遣いを褒めて「花守」を遣わしました。その後、興福寺は、平安宮に桜の一枝を献上しました。

次の和歌へ

前の和歌へ