音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー

※マナーモード時は音声が再生されません。

Translated by WILLIAM N. PORTER

English Audio:LibriVox

読み札

取り札

音声

Audio

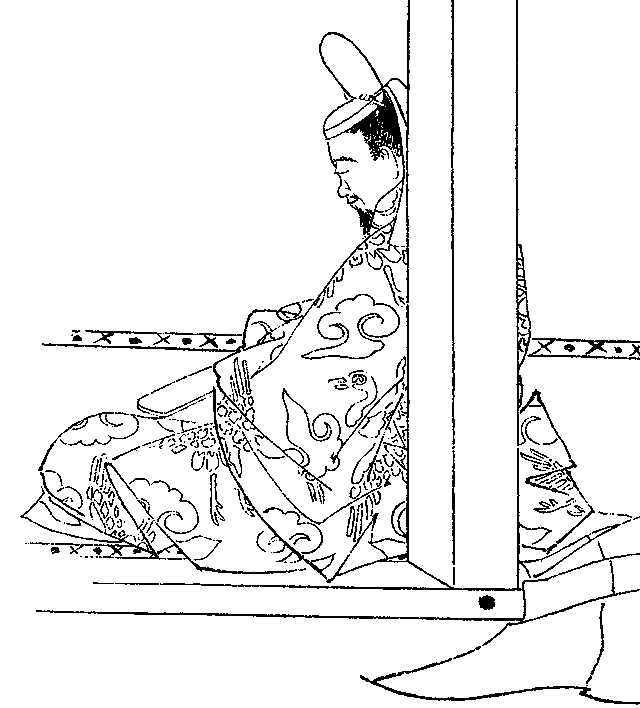

右大将道綱母

嘆きつつ

ひとり寝る夜の

明くる間は

いかに久しき

ものとかは知る

いかにひさ

しきものと

かはしる

なげき

- 53番歌

-

嘆きつつ

ひとり寝る夜の

明くる間は

いかに久しき ものとかは知る

作者:右大将道綱母(937年頃~995年頃)

出典:拾遺和歌集 恋

- 現代語訳

- あなたが来なくて嘆きながら一人で寝る夜の明けるまでの時間がどれほど長いものかわかりますか。

- 解説

- 作者は藤原兼家と結婚しますが、兼家には正妻の時姫 がいました。道綱母が第一子を出産した後、兼家はますます家庭を顧みなくなり、別の女性との関係も深めていきました。ある晩、夫が帰宅したとき、道綱母は夫を家に招き入れませんでした。翌日、色褪せた菊一輪とともにこの歌を夫に贈りました。

- どんな人?

- 右大将道綱母は関白にまで昇り詰める藤原兼家の妾(本妻ではない妻)でした。彼女が書いた日記『蜻蛉日記』には、夫の浮気に悩む心情が綴られている一方で、権力者と渡り合いながら逆境を生き抜いた誇り高い女性の気質が微妙に表れています。本朝三美人の一人です。

- 語句・豆知識

-

- 嘆き つつ

- 何度も嘆きながら

- ひとり 寝る 夜 の

- 一人で寝る夜の

- 明くる 間 は

- 明けるまでの間は

- いかに 久しき もの と かは 知る

- どれほど長い時間かわかりますか、いえわかりませんよね

- 道綱母の系図

-

道綱母は、藤原兼家の妾でした。妾は正妻よりも立場が弱く、いつ夫が訪ねてくるかわからないまま、ただ待ち続ける日々を過ごすことが多かったようです。

ちなみに、藤原兼家の正妻は時姫という女性で、時姫との間には、中関白家の祖になった藤原道隆と摂関政治の全盛期を作った藤原道長がいます。

道綱母の姪には『更級日記』の作者である菅原 孝標女がいます。彼女は菅原道真の子孫です。

- 藤原寧子

- 平安時代の女性は名前を公にすることがなかったため、優れた日記文学を残した道綱母でさえ、本名は分かっていません。2024年の大河ドラマ『光る君へ』では、道綱母は「藤原寧子 」という名前で登場します。これはドラマの制作側が、道綱母の父親である藤原倫寧の名前から一字を取って、独自に名付けたものであると思われます。

- 藤原兼家

平安中期の公卿。摂関家の出身で一条天皇の外祖父として自らも摂政、関白となりました。右大将道綱母は兼家の妾(本妻ではない妻)でした。儀同三司母の夫である藤原道隆は兼家と本妻・時姫の間に生まれた長男です。

平安中期の公卿。摂関家の出身で一条天皇の外祖父として自らも摂政、関白となりました。右大将道綱母は兼家の妾(本妻ではない妻)でした。儀同三司母の夫である藤原道隆は兼家と本妻・時姫の間に生まれた長男です。- 兼家の返歌

- 「嘆きつつひとり寝る夜の・・・」の歌に対しての兼家の返歌は次のとおりです。

原文

げにやげに 冬の夜ならぬ 槙の戸も

遅く明くるは 侘びしかりけり 『蜻蛉日記』藤原兼家現代語訳

いかにも冬の夜が遅く明けるのはつらいものですが、真木の戸を中々開けてもらえないのもつらいものです。

- 宇治川での贈答歌

-

長谷詣に出掛けた道綱母を兼家が宇治に迎えに来たときに二人は霧が立ち込める宇治川を隔てて次のように歌を交わしています。「うぢ」は「宇治」と「憂し」との掛詞。

網代は氷魚(鮎の稚魚)を獲る漁のための杭のことで、宇治川の冬の風物詩でした。詳しくはこちらをご参照ください。 - 道綱母の歌

-

原文

人心 うぢの網代に たまさかに

よるひをだにも 訪ねけるかな 『蜻蛉日記』道綱母現代語訳

あなたの心は、私を迎えに来たのではなく、網代に獲れる氷魚を見るために、たまたま寄っただけでしょう。薄情なことです。

- 兼家の返歌

-

原文

帰る日を 心のうちに 数へつつ

誰によりてか 網代をもとふ 『蜻蛉日記』藤原兼家現代語訳

あなたが帰る日を心の中で数えながら待っていました。

誰の為に網代を見に来るというのでしょう。

次の和歌へ

前の和歌へ