音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー

※マナーモード時は音声が再生されません。

Translated by WILLIAM N. PORTER

English Audio:LibriVox

読み札

取り札

音声

Audio

菅家

このたびは

幣もとりあへず

手向山

もみぢのにしき

神のまにまに

もみちのに

しきかみの

まにまに

この

- 24番歌

-

このたびは

幣もとりあへず

手向山

もみぢのにしき 神のまにまに

作者:菅家(845年~903年)

出典:古今和歌集 羇旅

- 現代語訳

- この旅は急のことで、幣を携えてくることができませんでした。 手向山の神様よ。この美しい紅葉を捧げるので、 御心のままにお受け取りください。

- 解説

- この歌は、宇多上皇の御幸のときに詠まれた歌です。 当時は道祖神にお参りする際に「幣」と呼ばれる紙や麻などを細く切って垂らしたものを捧げる習わしがありました。 しかし、道真は幣を持ち合わせていなかったため、とっさの機転で、美しい紅葉を道祖神への供え物としました。

- どんな人?

- 菅家(菅原道真)は、幼少期から文才に優れ、和歌や漢詩に才能を発揮。 学者出身ながら異例の出世を遂げ、右大臣にまで昇進します。 しかし、道真の父の代から娘を天皇に嫁がせて外戚の地位を築こうとする動きが藤原氏の脅威になったようです。そのため、藤原時平の讒言により、道真は大宰府に左遷され、衣食住にも窮し、その2年後に亡くなりました。

- 語句・豆知識

-

- こ の たび は

- このたびは

- 幣 も とりあへ ず

- 幣を前もって準備できませんでした

- 手向山

- 手向する山

(旅の安全を祈って神に捧げ物をする山という意味。あるいは若草山の西端という説もあります。) - 紅葉 の にしき

- 錦織のように美しい紅葉

- 神 の まにまに

- 神様の御心のままに

- 菅原道真の系図

-

菅原道真は宇多天皇により重用され、学者としては異例の昇進を遂げ、醍醐天皇の時代には右大臣になりました。

しかし、道真の父・是善のときから娘を天皇に嫁がせて外戚の地位を築こうとする動きをしており、これが藤原氏の脅威になったようです。そのため、左大臣・藤原時平の讒言により「昌泰の変」が起き、大宰府に左遷されたと考えられています。

道真を大宰府に左遷されたのに伴って、菅原高視は 連座して土佐介に左遷。斉世親王と源英明も連座して出家しました。他にも多くの人が処罰を受けています。

ところで、菅原道真の子孫には『更級日記』の作者として有名な菅原孝標女がいます。

- 道真の歌を受けて

素性法師が詠んだ歌 - 次の歌は、道真の百人一首の歌に影響を受けた素性法師が詠んだ歌です。素性法師の生没年は明らかではありませんが、菅原道真と同時代の人で道真と同じように宇多上皇の御幸に同行して、歌を詠むことがあったようです。

和歌:

手向けには つづりの袖も 切るべきに

もみぢに飽ける 神や返さむ 『古今和歌集』素性法師現代語訳:

私の粗末な着物でも切ってでも手向けの幣として捧げるべきですが、この美しい紅葉にさえ見飽きている神はいらないといって返されるでしょう。

- 道真が梅に詠んだ歌

- 次の歌は、大宰府に左遷されることになった道真が庭の梅に呼びかけたものです。

その梅は、道真を慕って、一夜で大宰府まで飛んでいったという飛梅伝説が伝わっています。和歌:

東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花

主なしとて 春な忘るな 『拾遺和歌集』菅原道真現代語訳:

春の風が吹いたなら香りを送っておくれ梅の花よ。

主の私がいなくなったからといって春を忘れるなよ。 - 源順が道真を偲んで詠んだ歌

- 次の歌は、源順が飛梅伝説を踏まえて、大宰府に左遷された道真を偲んだ歌です。

和歌:

梅は飛び 桜は枯れぬ 菅原や

深くぞ頼む 神の誓いを 『源平盛衰記』源順現代語訳:

梅は主の愛を受けて、遥か筑紫まで飛んだけれど、同じ庭の桜は顧みられず枯れてしまった。神への深い信心のなせることだ。

- 罪人となった道真が潔白を訴えた歌

- いわれなき罪で大宰府に左遷された道真は、自身の潔白を訴える歌を詠みました。

和歌:

海ならず たたへる水の 底までに

清き心は 月ぞ照らさむ 『新古今和歌集』菅原道真現代語訳:

海はおろか、もっと深く水をたたえている底までも照らす月は、 私の潔白な心も明らかにしてくれることだろう。

- 都に残してきた妻に贈った歌

- 次の歌は、大宰府に左遷された道真が都に残してきた妻に贈ったとされるものです。

和歌:

君が住む 宿の梢を ゆくゆくと

隠るるまでも 返り見しはや 『大鏡』菅原道真現代語訳:

あなたが住んでいる家の木の梢が、去ってゆくにつれて見えなくなるまで、振り返って見たことですよ。

- 罪人なのに大宰権帥の謎

-

菅原道真が大宰府に配流される際、「大宰権帥」という役職が与えられました。これは大宰府の実質的な長官で、公卿しかなれない高い地位です。しかし、これは名誉を保つためのものであり、実際には罪人としての左遷でした。

大宰府までの旅費は自費で賄わなければならず、高い官位に見合うだけの多くの従者を連れていく必要があり、その費用もすべて道真の負担でした。さらに、地位は高くても給料はなく、生活に苦しむことになります。そうした厳しい状況の中、大宰府に移ってわずか2年後に道真は亡くなりました。

- 北野天神縁起絵巻

-

Metropolitan Museum of Art, Public domain, via Wikimedia Commons 大宰府に左遷されて菅原道真が無念の死を遂げてから内裏の清涼殿に落雷があり、 大納言の藤原清貫と右中弁兼内蔵頭の平希世が死亡。その3カ月後には、道真を追放した醍醐天皇までもが崩御してしまったのです。一連の災厄を目の当たりにした貴族たちは、「これは道真公の怨霊による祟りに違いない」と恐れおののき、その怒りを鎮めるために北野天満宮を建立し、道真の魂を手厚く祀ることにしたのです。やがて、落雷という圧倒的な力を見せつけた道真は、人々から「雷神」としても崇められるようになりました。こうした伝説から、菅原道真は平将門、崇徳院と並ぶ「日本三大怨霊」の一人として、今なお語り継がれています。

- 学問のみち

-

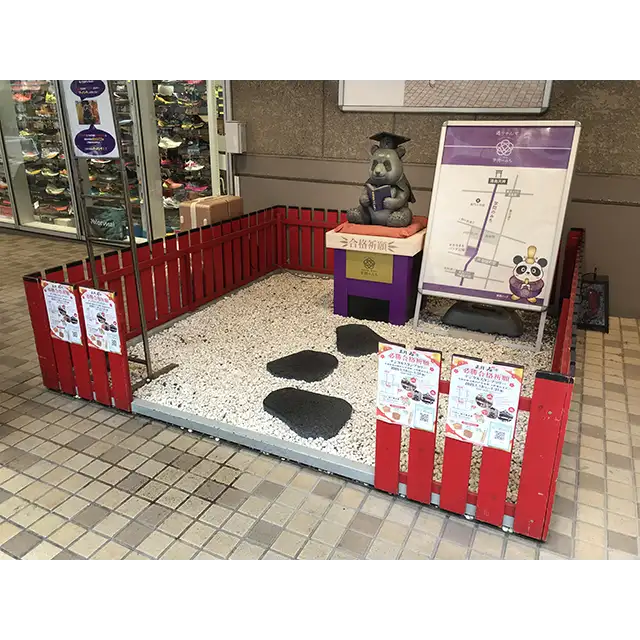

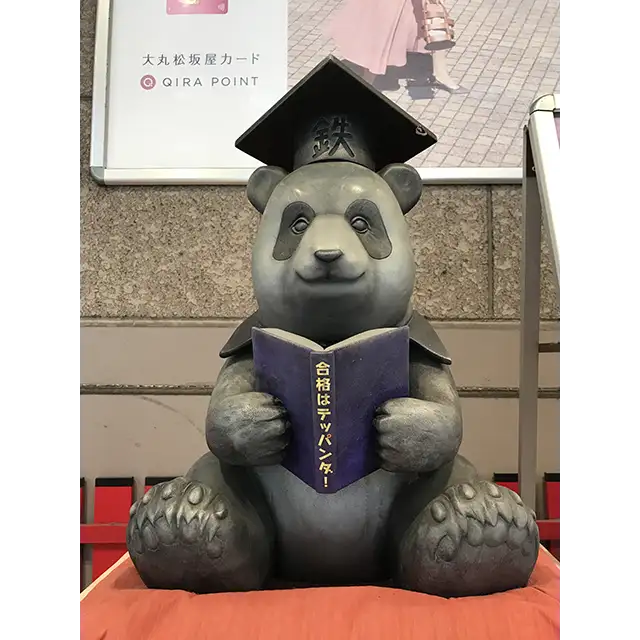

「学問のみち」(東京都文京区)は、学問の神様として知られる菅原道真を祀る湯島天満宮と東京メトロ仲御徒町駅を結ぶ、約700メートルの一本道です。JR御徒町駅近くにある「おかちまちパンダ広場」には鉄製の「テッパンダ」というパンダ像が設置されています。白い砂利と黒い踏み石がパンダ模様になっていました。

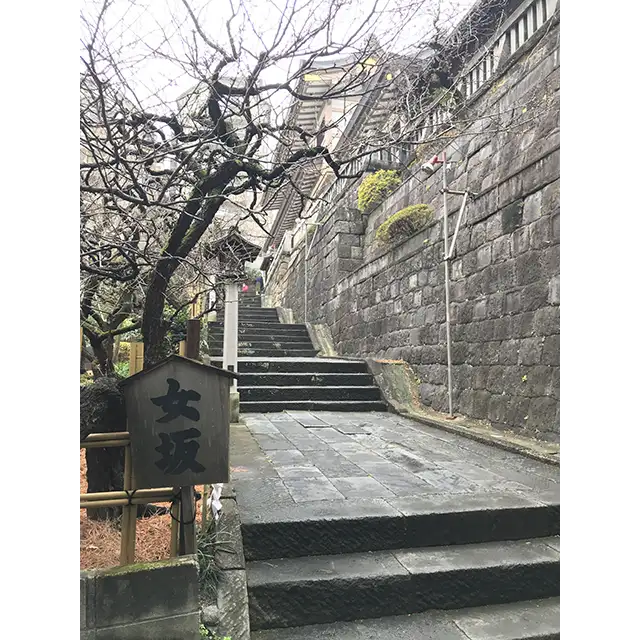

湯島天満宮に近づくにつれ、昔懐かしい雰囲気が漂い、「天神石坂(天神男坂)」と呼ばれる急な38段の石段が現れます。急坂が苦手な方には、少し遠回りにはなりますが、「女坂」と呼ばれる緩やかな石段から上ることもできます。階段を上ると拝殿が見えます。

手水舎の近くには大小二頭の臥牛が鎮座しており、ご利益を求める人々が順番待ちをしながら大きな臥牛を撫でていました。学問の神様である道真公を祀るこの神社では、多くの人々が臥牛の頭部を撫でるため、頭部がピカピカに光り輝いています。

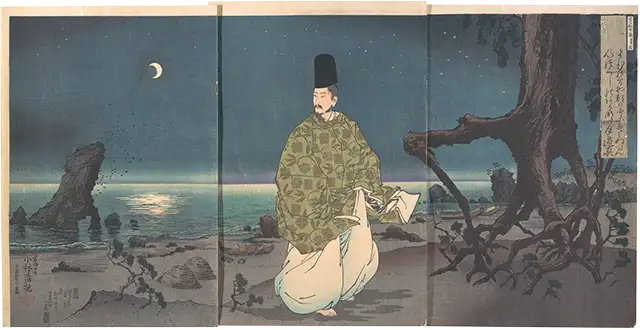

(2025年1月25日) - 菅公配所之図

-

Metropolitan Museum of Art, Public domain 明治時代の浮世絵師・小林清親による「菅公配所之図」という作品です。「配所」は流刑地の意味です。

- 葛飾北斎による浮世絵

-

Katsushika Hokusai, CC0, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎による作品『百人一首姥かゑとき』です。 百人一首の歌を乳母がわかりやすく絵で説明するという趣旨で制作されたものです。

道に臥せている牛と動かない牛を見守る人たち、牛車が動かない事情を車の中の人に伝える情景が描かれています。 道真は大宰府で最期を迎える際に「牛の行くところにとどめよ」と遺言し、実際に遺体を牛車で運ぶ途中で牛は途中で臥せて動かなくなり、 道真の亡骸はそこに埋葬されたと言われています。現在、その場所には太宰府天満宮があります。

- 歌川国芳の『百人一首之内』

-

British Museum, Public domain, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・歌川国芳による浮世絵です。

百人一首の和歌に合わせた情景が描かれています。 - 花文化の移り変わり

- コラム「花文化の移り変わり」で菅原道真が詠んだ梅と桜の和歌を紹介しています。 ぜひご覧ください。

菅原道真の年表

(クリックで開閉します。)菅原道真誕生

菅原是善の三男として誕生。

幼少より学問に励み、11歳で漢詩を詠みました。文章生

18歳で文章生になりました。

文章得業生

23歳で文章得業生(文章生のうち2名のみ)になりました。

方略試に合格

官吏登用試験である「方略試」に合格し、正六位上に叙されました。

式部少輔・文章博士

学者として最高の地位である文章博士になりました。

式部少輔・文章博士を辞し、讃岐守になる

「阿衡の紛議」(政治紛争)が起きる

宇多天皇は藤原基経に補弼を要請するため、橘広相に「阿衡の任をもって卿(基経)の任とせよ」という詔を作成させました。しかし、基経は「阿衡」は実際の職掌がない名誉職であるとして職務を放棄し、政務を停滞させる「阿衡の紛議」を起こしました。この政治紛争は菅原道真によって解決されました。

蔵人頭になる

遣唐使廃止を建議

藤原時平が道真を政治から遠ざけるために、道真に遣唐大使を任じられるように仕向けたが、道真は、唐が内乱状態にあることを理由に唐への遣使を廃止するように建議しました。

右大臣

左大臣・藤原時平に次いで、太政官としてNo.2の右大臣になりました。

三善清行の手紙を受け取る

道真は、文章博士・三善清行が道真に止足の分をわきまえて、引退した方がよいという手紙を受け取りましたが、聞く耳を持ちませんでした。

昌泰の変

藤原時平により、道真が醍醐天皇を廃立して、娘婿の斉世親王を皇位に就けようとしていると讒言され、道真は大宰員外帥に左遷されました。

病死

生活に困窮した上に、病に罹り大宰府で亡くなりました。

次の和歌へ

前の和歌へ