音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー

※マナーモード時は音声が再生されません。

Translated by WILLIAM N. PORTER

English Audio:LibriVox

読み札

取り札

音声

Audio

権中納言定家

来ぬ人を

松帆の浦の

夕なぎに

焼くやもしほの

身もこがれつつ

やくやもし

ほのみもこ

かれつつ

こぬ

- 97番歌

-

来ぬ人を

松帆の浦の

夕なぎに

焼くやもしほの 身もこがれつつ

作者:権中納言定家(1162年~1241年)

出典:新勅撰和歌集 恋

- 現代語訳

- 来てくれない恋人を待ち続け、夕凪どきに松帆の浦で焼かれる藻塩のように我が身も恋に焦がれています。

- 解説

- この歌は『万葉集』の長歌を本歌取りして詠まれたものです。本歌では、明石に住む男が海を越えて淡路島の松帆の浦にいる海女の少女に恋をする内容になっています。しかし、定家の歌では、松帆の浦にいる少女が恋人を待ち焦がれる様子が詠まれています。

- どんな人?

- 権中納言定家。本名は藤原定家です。百人一首を編纂した歌人で『新古今和歌集』の編纂を任された和歌の大家です。定家は古典文学の研究者でもあり『源氏物語』や『更級日記』、『伊勢物語』などの平安時代の作品を書き写しや古今和歌集の注釈書『顕注密勘』を残しました。彼のおかげで現代に伝わった文学作品が多くあります。

- 語句・豆知識

-

- 来 ぬ 人 を

- 来ない人を

- 松帆の浦 の

- 松帆の浦の

- 夕なぎ に

- 夕凪の頃に

- 焼く や もしを の

- 焼く藻塩のように

- 身 も こがれ つつ

- 恋に身を焦がしながら

- 藤原定家の系図

-

■の番号が付いている人物をクリックすると、その歌人のページに移動します。

藤原定家の父は藤原俊成(百人一首 83番 皇太后宮大夫俊成)です。父・俊成も和歌の大家で、後鳥羽院や式子内親王、従二位家隆などに歌を指導しました。定家・俊成親子は御子左家と呼ばれる有名な歌道家でした。

定家が74歳の頃、息子の嫁の父・宇都宮頼綱から別荘の襖に飾るための和歌百首を選んで、書写してほしいと依頼され、『百人秀歌』を編纂したといわれています。『百人秀歌』は『百人一首』の原選本になりました。

- 本歌(万葉集の長歌)

-

原文

名寸隅の 船瀬見ゆる

淡路島 松帆の浦に

朝凪に 玉藻刈りつつ

夕凪に 藻塩焼きつつ

海人娘子 ありとは聞けど

見に行かむ よしのなければ

ますらをの 心はなしに

たわやめの 思ひたわみて

たもとほり われはそ恋ふる

船梶をなみ 『万葉集』笠金村現代語訳

名寸隅の船着き場から見える

淡路島の松帆の浦に

朝凪には玉藻を刈りとり

夕凪には藻塩を焼く

海人の乙女がいると聞くけれど

見に行くすべがないので

男としての勇気がなくて

か弱い女のように心が折れて

さまよいながらただ恋しく想う

舟も舵もないので - 後鳥羽院に才能を見出された歌

-

後鳥羽院は、歌人たちに各人百首ずつ詠進させる「正治初度百首

」という取り組みをしており、定家も百首詠進しました。次の歌はその中に収められている一首で『新古今和歌集』にも収められています。後鳥羽院はこのときに定家の才能を見出し、高く評価したとされています。

原文

駒とめて 袖うちはらふ かげもなし

佐野のわたりの 雪の夕暮れ 『新古今和歌集』藤原定家現代語訳

馬を停めて袖についた雪を打ち払う物陰は見当たらない。佐野の渡し場の雪の夕暮れ。

- 後鳥羽院の逆鱗に触れた歌

-

定家は後鳥羽院から和歌の才能を認められていましたが、あるとき、定家が次の歌を詠んだことが原因で、後鳥羽院の怒りを買い、謹慎を命じられました。この歌は、菅原道真が詠んだ歌を踏まえたもので、貪欲な出世欲を持つ定家が昇進しないことを不満に思っている気持ちが詠み込まれています。定家が下敷きにした道真の歌もセットでご紹介します。

原文

道のべの 野原の柳 したもえぬ

あはれ歎の 煙くらべに 『拾遺愚草』藤原定家現代語訳

道のべの野原の柳の下で草が芽吹く。

我が胸中にくすぶる嘆きの煙と比べあっているように。こちらが定家が下敷きにした菅原道真の歌です。この歌は、藤原時平の讒言 により、左遷された道真が筑紫(=現在の福岡県)に着いたときに詠まれました。定家が後鳥羽院から謹慎を命じられた理由については諸説ありますが、もし定家がこの道真の怨念を込めた歌を踏まえて、先の歌を詠んだとすれば、後鳥羽院が怒ったのも無理はないと考えられます。

原文

夕されば 野にも山にも 立つ煙

なげきよりこそ 燃えまさりけれ 『大鏡』菅原道真現代語訳

夕方になると野にも山にも立つ煙。 私の嘆きという木をくべることで、一層燃えさかることだ。

- 源氏物語の世界観を感じさせる名歌

-

次に紹介するのは、『源氏物語』の最終帖「夢の浮橋」を詠み込んだ歌です。この歌は、逢瀬の後に見た明け方の空を想起させるもので、物語のエンディングのような余韻を感じさせられる歌だと思います。定家の傑作として名高く、『新古今和歌集』に収められています。

原文

春の夜の 夢の浮橋 とだえして

峰に別るる 横雲の空 『新古今和歌集』藤原定家現代語訳

春の夜の浮橋のような儚い夢が覚めて見えたのは、山の峰に引き裂かれて、横にたなびく雲が離れてゆく明け方の空だった。

- 小倉山の紅葉を詠んだ歌

-

次の歌は、定家が百人一首を編纂したとされる小倉山荘で詠まれたものです。この歌をきっかけに小倉山荘は「時雨亭」とも呼ばれるようになりました。

原文

小倉山 しぐるるころの 朝な朝な

昨日はうすき 四方のもみぢ葉 『拾遺愚草』藤原定家現代語訳

小倉山に時雨が降る頃、周りの紅葉は日に日に深まってゆき、昨日目にした紅葉の色が、今日よりも薄かったことに気づかされる。

- 小倉色紙

-

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/) 「小倉色紙」とは、藤原定家が宇都宮頼綱から依頼を受けて、和歌百首を選び、定家自身が書写したものです。

この色紙には、蝉丸の歌が書かれています。定家の独特な筆跡は、江戸時代に流行しました。現代でも人気があり、定家の筆跡に着想を得て作られた「かづらき SP2N」というフォントがAdobeから提供されています。

- 明月記

-

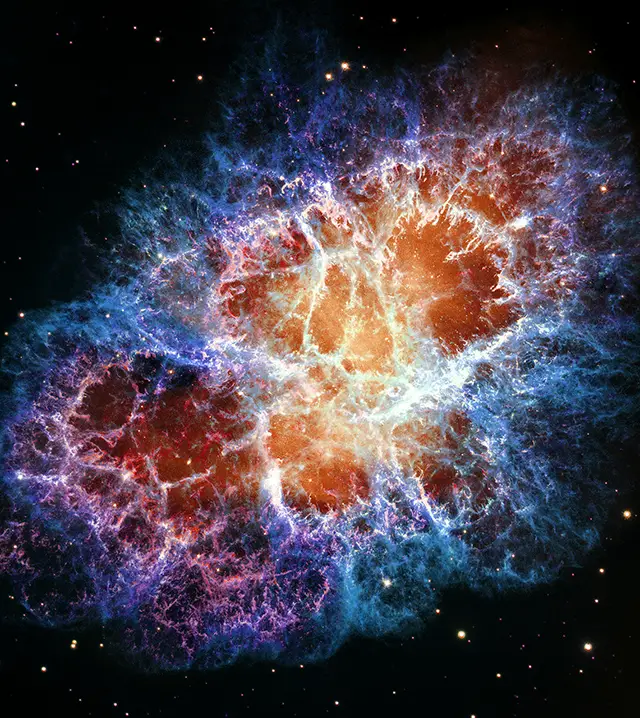

かに星雲の写真:Adobe Stock 『明月記』は藤原定家の日記です。定家自身はこの日記を「愚記」と呼んでいましたが、後の時代に『明月記』と名付けられました。定家の子孫である冷泉家に保管されており、国宝の指定を受けています。

定家は19歳から74歳で亡くなるまで、ほぼ毎日の日記をつけていました。彼は歌だけでなく、幅広い知識を集め、天文現象についても記録していました。

例えば、彼は自身が生まれる前の1054年に起きた「超新星爆発」(現在の「かに星雲」)についての記録では、もっとも明るいときは昼間でも見え、出現後約2年間見えていたなど、現象を克明に記録しました。こうした記録は天文学的に貴重で、日本天文学会は2019年に『明月記』を第1回の「日本天文遺産」に認定しました。

さらに2000年に『明月記』は国宝に指定されました。

- テイカカズラ

-

テイカカズラという植物は、キョウチクトウ科テイカカズラ属のつる性常緑低木。藤原定家が式子内親王に深い愛情を捧げ、内親王の没後もその墓に絡みついた植物という伝説にちなんで名づけられました。

- 葛飾北斎による浮世絵

-

National Diet Library, Public domain, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎による作品『百人一首姥かゑとき』です。百人一首の歌を乳母がわかりやすく絵で説明するという趣旨で制作されたものです。塩水を煮詰める人たち、桶を海水を汲んで運んでいる人たち、藁束を積み上げている人たち。北斎は藻塩を採る人たちの情景が描いています。実際に藻塩づくりをする人たちの苦労は絵を見るだけで伝わってきますが、貴族たちは風流に感じていたようです。河原左大臣は自身の邸宅に竈をこしらえて、遠方からわざわざ海水を運ばせて道楽で塩造りをしていました。

- 歌川国芳の『百人一首之内』

-

足立区立郷土博物館蔵 江戸時代の浮世絵師・歌川国芳による浮世絵です。

百人一首に収められた定家の歌は、江戸時代に消息不明だった猫が帰ってくるおまじないの歌として認知されていたようです。浮世絵には、歌の内容ではなく、戻ってきた猫に鰹節をふるまう家族の様子が描かれています。

- 厭離庵(時雨亭)

-

写真提供:京都のフリー写真素材 京都市右京区にある寺院。この地に藤原定家の山荘があったと言われています。ただし、時雨亭の跡地は諸説あり、常寂光寺や二尊院にも跡地があったと言い伝えられています。地図へのリンク

- 定家の読み方

- 定家は「さだいえ」と読まれたり、「ていか」と読まれたりします。どちらも正しい読み方です。

「ていか」と音読みする読み方は有職読 みと呼ばれています。

次の和歌へ

前の和歌へ