音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー

※マナーモード時は音声が再生されません。

Translated by WILLIAM N. PORTER

English Audio:LibriVox

読み札

取り札

音声

Audio

蝉丸

これやこの

行くも帰るも

わかれては

しるもしらぬも

逢坂の関

しるもしら

ぬもあふさ

かのせき

これ

- 10番歌

- これやこの

行くも帰るも

わかれては

しるもしらぬも 逢坂の関

作者:蝉丸(生没年不詳)

出典:後撰和歌集 雑

- 現代語訳

- これがあの、旅立つ人も帰る人も、知っている人も知らない人も、別れたり、行き会ったりする逢坂の関なのだなぁ。

- 解説

- 『後撰和歌集』の詞書に「逢坂の関に庵室を作りて住み侍りけるに、行きかふ人を見て」とあります。これは、蝉丸が逢坂の関という京の都と東国を結ぶ交通の要所に小さな庵を作り、多くの人々が行き交う様子を見ていたことを表しています。この歌はリズミカルで軽やかな響きを持ちながらも「会う者は必ず別れる」という仏教の無常観に基づいて詠まれています。

- どんな人?

- 蝉丸は醍醐天皇の第四皇子でありながら、盲目であったことを理由に逢坂山に置き去りにされたと伝えられています。その後、琵琶法師として生計を立て、琵琶の音色に合わせて歌う彼の声が蝉の鳴き声を思わせたことから、蝉丸と呼ばれたという説があります。

- 語句・豆知識

-

- これ や こ の

- これがあの

- 行く も 帰る も

- 行く人も帰る人も

- 別れ て は

- 別れては

- 知る も 知ら ぬ も

- 知っている人も知らない人も(出会う)

- 逢坂の関

- 逢坂の関

- 琵琶(びわ)

-

木製の楕円形の平たい胴に、4本または5本の弦を張った楽器で、撥で弦をはじいて演奏します。

日本には7、8世紀頃、中国大陸から入ってきました。 - 逢坂の関跡周辺の東海道を行き交う人々

-

蔀関月, パブリック ドメイン, via Wikimedia Commons 「逢坂の関」は山城国と近江国の国境とあった関所です。

この書物は、『伊勢参宮名所図会』で、逢坂の関跡周辺の東海道を行き交う人々が描かれています。 - 逢坂山関址の記念碑

-

滋賀県大津市大谷町、国道1号線の峠を登り切ったあたりに「逢坂山関址の記念碑」があります。

記念碑の場所は、本来の関があったとされる場所とは違うという指摘もあります。それでも、この地は当時の面影を偲ぶよすがとなっています。現代の峠道は、車が軽快に行き交うばかりで、歩く人の姿はほとんどありません。

しかし、この記念碑の前に立って、かつて蝉丸が耳にしたであろう旅人たちの賑わいや、牛車が荷物を運ぶ音を想像してみるのも一興です。

(撮影日:2025年8月12日)

- 蝉丸神社

-

蝉丸神社は滋賀県大津市にある神社で、西暦946年に創建されました。逢坂山関址の記念碑のすぐ近くにあります。この神社は、琵琶の名手として知られる蝉丸と猿田彦命 という二人の神様を祀っています。蝉丸は芸能や芸術の神様として、猿田彦命は街道の安全を守る神様として信仰されています。

(撮影日:2025年8月12日)

- 王子神社の末社・関神社

-

東京都北区にある王子神社の末社・関神社では、髪の祖神として蝉丸が祀られています。

蝉丸が、髪の悩みを抱える姉のために「かもじ(かつら)」を考案したという逸話から、髪の神様として信仰されるようになりました。

境内には、毛髪への感謝をこめて建てられた毛塚が建立されており、玉垣には、かつらや相撲の力士の髪を結う床山など、髪の毛にまつわる多くの企業名が並んでいます。

JR京浜東北線・王子駅 北口から徒歩で約5分です。

(撮影日:2025年8月23日)

- 歌川国芳の『百人一首之内』

-

British Museum, Public domain, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・歌川国芳による浮世絵です。

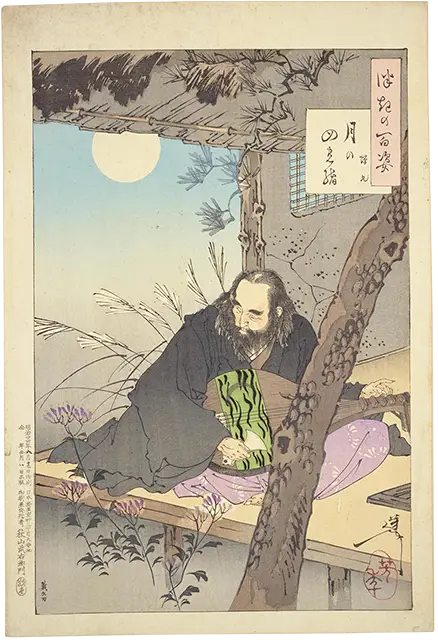

百人一首の和歌に合わせた情景が描かれています。 - 月岡芳年の『月百姿』

-

芳年『つきの百姿 月の四の緒 蝉丸』,秋山武右衛門,明治24. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1311541 (参照 2024-07-12) 幕末から明治時代前半にかけて活躍した浮世絵師・月岡芳年による浮世絵です。

次の和歌へ

前の和歌へ