音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー

※マナーモード時は音声が再生されません。

Translated by WILLIAM N. PORTER

English Audio:LibriVox

読み札

取り札

音声

Audio

喜撰法師

わが庵は

都の辰巳

しかぞすむ

世をうぢ山と

人はいふなり

よをうちや

まとひとは

いふなり

わがい

- 8番歌

-

わが庵は

都の辰巳

しかぞすむ

世をうぢ山と 人はいふなり

作者:喜撰法師 (生没年不詳)

出典:古今和歌集 雑

- 現代語訳

- 私の住まいは都の東南にあり、このように心静かに暮らしている。 世を憂いているから憂し山に移り住んだと噂する人がいるようだけれども。

- 解説

- 喜撰法師は、平安京の東南にある宇治山(現在の宇治市にある喜撰山)に住んでいました。彼の歌に登場する「憂し山」は、「宇治山」との掛詞です。世間からは「憂し山」に暮らしていると揶揄されたようですが、喜撰法師は、静寂の地で自分の心に従って心穏やかに暮らしました。

- どんな人?

- 喜撰法師は、六歌仙に選ばれた歌人ですが、後世に伝わる彼の歌は、この歌と万葉集に収録されたもう1首の2首のみです。彼の生涯や出自についてはほとんど記録がなく、実在の人物というよりも、文学的象徴として語り継がれてきた可能性があります。

- 語句・豆知識

-

- わ が 庵 は

- 私の庵は

- 都 の 辰巳

- 都の南南東に

- しか ぞ すむ

- このように(心静かに)暮らしています

- 世 を うぢ山 と

- この世をつらいと感じて宇治山に住んでいると

- 人 は いふ なり

- 世間の人は言っているようだ

- 宇治のイメージ

-

宇治は、現在ではお茶の名産地や観光地として有名ですが、当時は喜撰法師が詠んだように、世の中を憂う人がひっそりと住むというイメージが定着していたようです。

紫式部が描いた『源氏物語』の最終章「宇治十帖」では、八の宮という高貴な人物が都落ちして行き着いた場所が宇治であり、光源氏の死後、彼の息子である薫と孫である匂宮が、浮舟という女性を巡って繰り広げる恋愛模様が描かれますが、板挟みになった浮舟は、どちらかを選ぶことはできず、宇治川に入水自殺を試みています。平安時代において宇治は、人々の悲しみや無常観を象徴する場所だったと考えられます。

写真は源氏物語「宇治十帖」のモニュメント。宇治川の朝霧橋付近にあります。

- 六歌仙

-

『古今和歌集』が編纂された時期、喜撰法師を含む6人の歌人は、一世代前の非常に有名な歌人でした。紀貫之は古今和歌集の仮名序で、彼らを「近くの世に、その名が聞こえた人」として取り上げ、批評しました。紀貫之の批評はかなり厳しいものでしたが、その後、これらの6人の歌人は「六歌仙」と呼ばれ、優れた歌人として高く評価されるようになりました。

紀貫之による6人の歌人に対しての批評についてはこちらをご覧ください。

この「六歌仙」の中には、大友黒主という歌人がいますが、彼は百人一首に収録されていません。

- 伝説の歌人・喜撰法師

- 百人一首に採られた喜撰法師の歌は、『古今和歌集』では、詠み人知らずとされています。彼が詠んだ歌は、この一首のみであるため、実在しなかった可能性が指摘されています。しかし、鴨長明は『無名抄』で「喜撰法師が御室戸の奥に二十余町ばかり山中へ入りて喜撰が住みかける跡あり」と記しており、宇治山に隠棲していたことは確かだったようです。

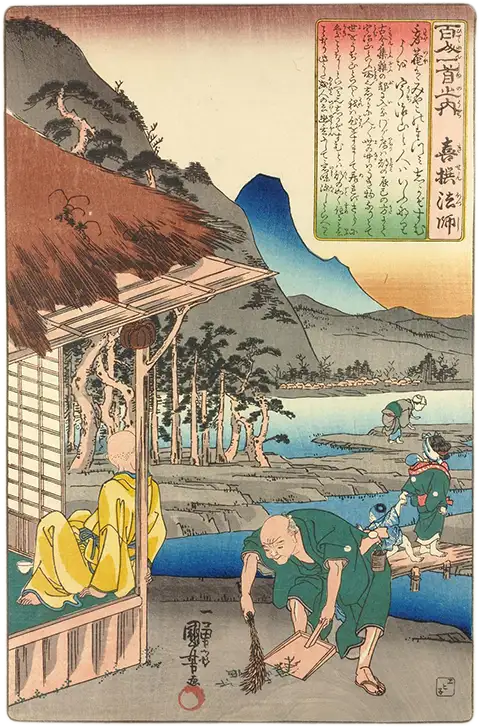

- 歌川国芳の『百人一首之内』

-

British Museum, Public domain, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・歌川国芳による浮世絵です。

百人一首の和歌に合わせた情景が描かれています。 - 黒船来航時の狂歌

-

Wilhelm Heine, Public domain, via Wikimedia Commons 1853年、浦賀沖にペリー司令長官が率いる4隻の黒船が現れ、日本に大きな衝撃を与えました。その際、幕府の狼狽ぶりを皮肉った有名な狂歌があります。泰平の 眠りをさます 上喜撰

たった四盃で 夜も寝られずこの「上喜撰」は、宇治の高級茶の銘柄で、「蒸気船」と掛けられています。なお、この高級茶の名前は、宇治に住みついた喜撰法師に由来しています。

次の和歌へ

前の和歌へ