音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー

※マナーモード時は音声が再生されません。

Translated by WILLIAM N. PORTER

English Audio:LibriVox

読み札

取り札

音声

Audio

中納言家持

かささぎの

渡せる橋に

おく霜の

白きをみれば

夜ぞふけにける

しろきをみ

れはよそふ

けにける

かさ

- 6番歌

-

かささぎの

渡せる橋に

おく霜の

白きをみれば 夜ぞふけにける

作者:中納言家持(718年頃~785年)

出典:新古今和歌集 冬

- 現代語訳

- かささぎの群れが翼を連ねて渡すという天の川は、霜が降りたように白く冴えわたっている。その様子を見ていると、夜が深まっていくようだ。

- 解説

- 中国で生まれた七夕の伝説は奈良時代に日本に伝わりました。冬の夜空に広がる天の川の輝きが、まるで霜が降り積もったかのように煌めいて見えると歌われています。

- どんな人?

- 中納言家持(大伴家持)は、万葉集の編纂者とされる奈良時代の歌人です。政争のなかで藤原氏と対立し、左遷と昇進を繰り返しながら中納言にまで昇進しました。藤原種継暗殺事件の後、藤原氏により桓武天皇への謀反の疑いをかけられ、死後にもかかわらず官位を剥奪され、遺骨は遠く隠岐へと流されました。その約20年後、病に伏した桓武天皇は家持の怨霊の祟りを恐れ、ついに家持に対して恩赦を与え、官位が回復されることとなりました。

- 語句・豆知識

-

- かささぎ の

- かささぎが

- 渡せ る 橋 に

- かささぎが翼を広げて渡している橋に

- おく 霜 の

- 降りている霜が

- 白き を みれ ば

- 白いのを見ると

- 夜 ぞ ふけ に ける

- 夜が更けていくのだなあ

- 七夕

-

「七夕」は中国発祥の伝説です。天帝(一番偉い神様)の命令で着物を織っていた織女は、牛飼いの牽牛 と結婚し、遊んでばかりで仕事をしなくなりました。神様の着物はぼろぼろになり、牽牛 の牛は瘦せ細り病気になります。怒った天帝は、2人を天の川の両岸に引き離しました。すると2人は泣いてばかりで仕事が手につかない状態になったため、天帝は年に一度、7月7日の夜に会うことを許しました。七夕の夜、2人が会うためにかささぎが橋を作ります。これが七夕の物語です。

日本では中国発祥の「七夕」と日本古来の「棚機津女」という伝説と結びつき、牽牛は彦星 という名前になっています。また笹竹に5色の短冊に願いを書いて飾る風習は日本独特のものです。

- 大伴家持の系図と大伴氏の没落

-

785年、長岡京の造営を監督していた中納言・藤原種継が矢で暗殺される事件が起きました。暗殺犯として大伴竹良が捕縛され、取調べの結果、従三位中納言・大伴家持が首謀者として、大伴氏一族は連座して処罰されました。家持は事件が起きる1カ月ほど前に亡くなっていたにもかかわらず、遺骨を掘り起こされて配流されました。 しかし、806年、家持は没後20年以上経過してから無罪になり従三位に復されました。

また、桓武天皇の弟・早良親王は種継暗殺に関わっていたとして皇太子を下ろされ、淡路に配流される途中で断食した末に亡くなったと言われています。早良親王は桓武天皇の皇太子に立てられる前は東大寺の僧をしていました。平城京から長岡京へ遷都する理由の一つは平城京の仏教勢力から距離を置くためでしたが、早良親王が東大寺とつながりの深く、遷都反対派と見なされて、種継暗殺の嫌疑をかけられたのではないかと考えられています。

時代が下って、866年平安宮の大内裏にある応天門が放火される「応天門の変」が起きます。主犯とされたのは伴善男で、彼は大納言の地位にあったものの、嫌疑をかけられて流罪となり、またもや一族が連座して処罰されることに。この事件により大伴一族は没落への道をたどりました。

大伴氏が没落すると、藤原北家が隆盛するため、いずれの事件も藤原北家が暗躍したのではないかという説があります。

- 万葉集

-

万葉集は7世紀から8世紀に作られた現存する最古の歌集です。万葉集の時代は平仮名が使われていなかったため、万葉仮名と呼ばれる文字(漢字の音訓を使って平仮名のように表記)で書かれています。

また和歌の形は「五・七・五・七・七」の短歌(約4200首)の他に「五・七」を繰り返し、最期に「五・七・七」で終わる長歌 (約260首)、五・七・七を2回繰り返す旋頭歌(約60首)などがあります。 - 万葉集 収録数の多い歌人ベスト5

-

このグラフは、詠み人知らずを含めた万葉集で収録数の多い歌人ベスト4です。万葉集の歌人は農民から天皇まで幅広い層に及び、東北から九州まで日本各地で詠まれた4516首が収められており、作者不明の歌が全体の半分近く約2000首もあります。また、多くの歌が収められた歌人としては、次のような人物がいます。

- 大伴家持 473首

- 柿本人麻呂 88首

- 大伴坂上郎女

(大伴家持の育ての母) 84首 - 大伴旅人

(大伴家持の父) 78首

- 万葉のふるさと高岡

-

写真は富山県高岡市の二上山(標高274m)にある大伴家持の像です。家持は746年~751年の約5年間、越中守として越中国に5年間滞在しました。

万葉集は全部で4516首がありますが、家持の歌は473首も採られており、1割を占めます。家持が詠んだ473首の内、半数に迫る223首は、越中国にいる間に詠まれました。

万葉歌人である家持がたくさんの歌を詠んだ高岡市は「万葉のふるさと」と呼ばれています。

- 穏やかな春の日を詠んだ歌

- 家持は746年に越中守として越中国に赴任しました。この歌は越中国で詠まれたものです。

原文

春の苑 紅にほふ 桃の花

下照る道に 出で立つ娘子 『万葉集』大伴家持現代語訳

春の庭が桃の花で照り輝いている。

桃の紅色に照らされた道にふと現れてたたずむ少女よ。 - 春愁を詠んだ歌

- 次の歌は、家持が753年に大和国で詠まれたものです。

原文

うらうらに 照れる春日に

ひばり上がり

心悲しも

独りし思へば 『万葉集』大伴家持現代語訳

うららかに晴れた日にひばりが天高く舞い上がる。

私はひとり空に吸い込まれそうになり悲しくなる。 - 正月にふさわしい歌

- 家持は758年に因幡守として因幡国に赴任しました。この歌は、その翌年の元日に詠まれました。『万葉集』の最後を飾る歌です。「いや重く」はますます頻繁にという意味を持ち、「降る雪」と「吉事(めでたいこと)」に掛かっています。

原文

新しき 年の初めの 初春の

今日降る雪の いや重け吉事 『万葉集』大伴家持現代語訳

新年を迎え、新春も迎えた、今日の降る雪のように、

ますます良いことがありますように。 - 家持に片思いをした笠女郎の歌

-

笠女郎は、家持を一途に慕って多くの歌を詠んでいます。彼女が詠んだ歌は万葉集に29首も収められていますが、すべて家持を想う歌でした。しかし、その恋が叶うことはありませんでした。その中から一首ご紹介します。

原文

思ふにし 死にするものに

あらませば

千遍そわれは 死に返らまし 『万葉集』笠女郎現代語訳

もし恋に悩んで死ぬというものなら

私は千回くらい死を繰り返すでしょう。 - 壬生忠岑の本歌取り

-

次の歌は、藤原定国の随身をしていた壬生忠岑が本歌取りしたものです。藤原定国が夜中にお酒に酔った状態で左大臣・藤原時平を訪ねてしまったとき、時平は「どこかのついでに来たのか?」と訝しげに質問しました。そこで壬生忠岑は、家持の歌を本歌取りして、次の歌を詠みました。咄嗟の機転が場を和ませたと『大和物語』に書かれています。

原文

かささぎの 渡せる橋の 霜の上を

夜半にふみわけ ことさらにこそ 『万葉集』大伴家持現代語訳

宮中の階のように御殿に置いた霜の上を

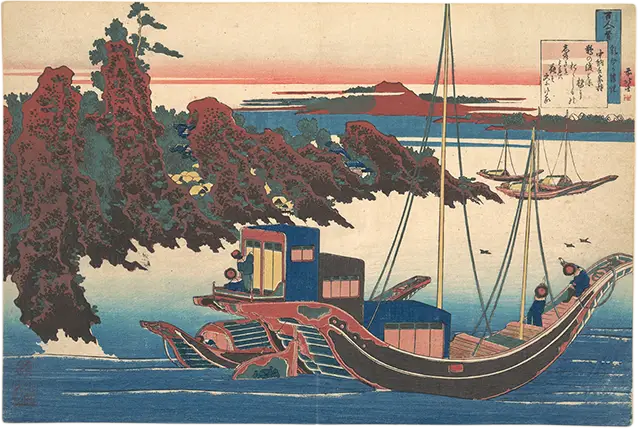

夜半に踏み分け、ことさらあなたの所に参った次第です。 - 葛飾北斎による浮世絵

-

Katsushika Hokusai, CC0, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎による作品『百人一首姥かゑとき』です。

七夕の伝説(かささぎの渡せる橋)は中国発祥だからか唐船を描かれています。舳先の船乗りが指さす先に飛んでいる鳥はかささぎでしょうか。

- 歌川国芳の『百人一首之内』

-

British Museum, Public domain, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・歌川国芳による浮世絵です。

百人一首の和歌に合わせた情景が描かれています。 - 三十六歌仙

-

大伴家持は三十六歌仙の1人。

三十六歌仙の一覧ページはこちらをご覧ください。

次の和歌へ

前の和歌へ