音声:NHKクリエイティブ・ライブラリー

※マナーモード時は音声が再生されません。

Translated by WILLIAM N. PORTER

English Audio:LibriVox

読み札

取り札

音声

Audio

持統天皇

春過ぎて

夏来にけらし

白妙の

衣ほすてふ

天の香具山

ころもほす

てふあまの

かくやま

はるす

- 2番歌

- 春過ぎて

夏来にけらし

白妙の

衣ほすてふ 天の香具山

作者:持統天皇(645年~702年)

出典:新古今和歌集 夏

- 現代語訳

- 春は過ぎ去り、夏が来たようだ。夏になると衣が干されるという天の香具山に白い衣が干されているよ。

- 解説

- 香具山は奈良県橿原市に位置する小高い山で、持統天皇が政治を行っていた藤原京からは東側にその姿が見えました。初夏になると、この山では「白妙の衣」を干す風習があり、当時は夏の訪れを告げる風物詩だったようです。

- どんな人?

- 本名は鸕野讃良。天智天皇の娘ですが、母方の祖父は天智天皇に謀反の疑いをかけられ自害しています。古代史上最大の内乱「壬申の乱」では天智天皇の後継をめぐり、夫の天武天皇と共に戦い勝利しました。天武天皇の崩御後は、息子の草壁皇子 が夭折したため40代半ばで自らが天皇に即位。天武天皇の遺志を継ぎ、藤原京の造営、律令制度の整備などを行いました。

- 語句・豆知識

-

- 春 過ぎ て

- 春が過ぎて

- 夏 来 に け(る) らし

- 夏が来たらしい

- 白妙の

- 白妙の

- 衣 ほす てふ

- 衣を干すという

- 天の香久山

- 天の香久山

- 持統天皇の系図

-

■の番号が付いている人物をクリックすると、その歌人のページに移動します。

持統天皇は天智天皇の娘です。

天智天皇の死後、672年に皇統をめぐり、壬申の乱が勃発しました。持統天皇は夫・大海人皇子 (天武天皇)と共に大友皇子(弘文天皇)が率いる朝廷軍と戦い勝利しました。

686年、天武天皇が亡くなると、大津皇子は謀反の罪で死刑に処されました。これについては諸説ありますが、一説には、持統天皇が自分の子である草壁皇子に皇位を継がせたかったため、人望が厚く草壁皇子のライバルになり得る大津皇子を排除するために死刑にしたと言われています。

下記に大津皇子の辞世の句を紹介しています。689年、草壁皇子が病に倒れ、29歳の若さで亡くなりました。持統天皇は、草壁皇子の子である軽皇子(後の文武天皇)に皇位を継がせようとしましたが、軽皇子はまだ8歳と幼かったため、持統天皇自身が天皇に即位します。

697年、文武天皇が即位すると、持統天皇は初の太上天皇(=上皇)になりました。

- 原歌

- この歌は新古今和歌集からの出典ですが、万葉集(第1巻

28番歌)の歌が原歌です。原歌では「白い衣が干してある」と情景がそのまま詠まれていますが、百人一首の歌では「白い衣を干すという」と伝聞の表現にアレンジされています。

原文

春過ぎて 夏来るらし 白妙の

衣干したり 天の香具山 『万葉集』持統天皇現代語訳

春は過ぎ去り、夏が来たようだ。

真っ白な衣が干してある。あの天の香具山に。 - 時空を超えた本歌取り

- この歌は百人一首の持統天皇の歌を本歌取りしたもので、藤原良経(九条良経)によって詠まれました。彼は百人一首では、91番目に後京極摂政前太政大臣という名前で登場します。良経は、あえて本来は夏の歌を本歌取りして冬の景色を詠むことで、時空を超えた趣を取り入れようとしたのかもしれません。

原文

雲晴るる 雪の光や 白妙の

衣ほすてふ 天の香久山 『秋篠月清集』藤原良経現代語訳

天の香具山は夏になると衣が干されるというけれども、

今は雲が晴れて雪の光がその衣のように輝いているよ。 - 死刑になった

大津皇子の辞世の句 - 次の歌は、持統天皇の策略?によって処刑された大津皇子の歌です。

鴨の鳴き声に生命の輝きを感じながら、彼はこの世を去ったのでしょうか。

わずか24歳で処刑された悲劇の皇子による辞世の句です。

原文

ももづたふ

磐余の池 に

鳴く鴨を

今日のみみてや

雲隠りなむ 『万葉集』大津皇子現代語訳

磐余の池で鳴く鴨を見るのも今日が最後になり、私はこのまま死んでしまうのか。

「ももづたふ」は「磐余」にかかる枕詞です。

- 夫の天武天皇が崩御したときに

持統天皇が詠んだ歌 - 天武天皇が崩御した頃の皇居は「飛鳥浄御原宮」で、奈良県明日香村飛鳥にありました。飛鳥浄御原宮の北には、香久山があるため、歌に詠まれている「北の山」とは、香久山のことを指していると考えられます。持統天皇は、香久山にたなびく青雲に夫の天武天皇の霊を重ね合わせたようです。

原文

北山に たなびく雲の 青雲の

星離れ行き 月を離れて 『万葉集』持統天皇現代語訳

北の山にたなびく青雲が遠くに行く。

星を離れ、月を離れて。 - 舒明天皇が詠んだ香久山の歌

- 持統天皇の祖父である舒明天皇は、香久山を称える歌を詠みました。

原文

大和には 群山あれど とりよろふ

天の香具山 登り立ち

国見をすれば 国原は 煙立ち立つ

海原は かまめ立ち立つ

うまし国そ 蜻蛉島 大和の国は 『万葉集』舒明天皇現代語訳

大和には多くの山々があるが、

ひときわ美しいのは天の香具山。

その頂に登り立って国を見渡せば、

国土には炊煙がさかんに立ち、

海の彼方にはカモメが空を舞う。

美しい国よ。蜻蛉島 大和の国は。 - 藤原京・藤原宮

-

奈良県橿原市と明日香村にまたがる地域に、日本で初めて本格的な都城として造られたのが藤原京です。この都は、碁盤の目のように区画された条坊制が日本で初めて採用されました。

約3万人もの人々が暮らしていたと推定されるほどの壮大な都でしたが、完成から約15年後の710年に平城京に遷都されると、藤原京のあった地域は水田になり、藤原京はその規模さえ不明になってしまいました。

藤原京の規模が明らかになったのは1990年代のことです。長年の発掘調査によって、大極殿や朝堂院などの主要な建物の位置や構造が判明しました。これにより、藤原宮は1km2もの広さがあり、藤原京全体では東西約5.2km、南北約4.8kmもの巨大な都だったことが分かったのです。

写真は、大極殿 南門跡。門があったことを示す模造柱が立っています。奥に見える丘のようになっていのは、大極殿跡(大宮土壇)です。

(撮影日:2025年8月15日)

- 鴨公神社(大極殿跡)

-

大極殿の跡地に建つ鴨公神社は、持統天皇の玉座 を祀っています。この場所は、もともと古代豪族の鴨氏が暮らしていた土地で、藤原宮の造営に際して、鴨氏が持統天皇に献上したと言われています。神社の名前にある「鴨公 」は、鴨氏の中でも高い身分を示す姓だったようです。

鴨一族は天皇の祭祀を司る一族としても知られています。その名前は、京都の鴨川や上賀茂神社、下鴨神社などに形を変えながら、現代まで受け継がれています。

(撮影日:2025年8月15日)

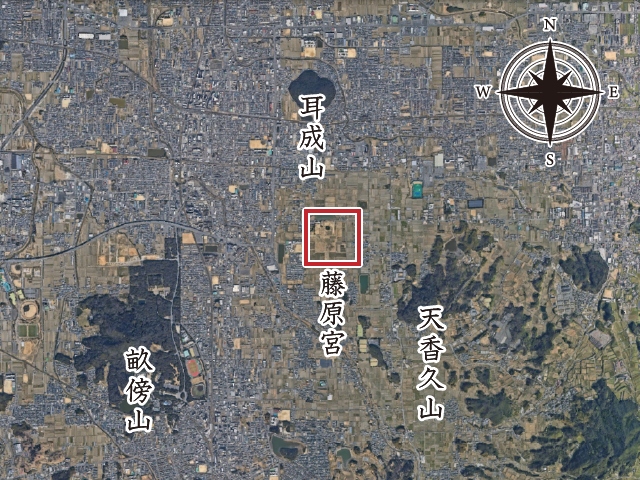

- 大和三山と藤原宮の位置関係

-

天香具山(標高152m)・耳成山 (標高140m)・畝傍山 (標高199m)で大和三山と呼ばれており、奈良県橿原市にあります。藤原宮はこれらの山に囲まれています。

持統天皇は、天照大御神の後継者を表す「高天原広野姫天皇」という諡号を贈られています。神話において、天香具山は天上の「高天原」から降臨した山であると語り継がれていました。彼女はその聖なる山の麓に藤原京を築くことで、夫・天武天皇の夢であった神話の世界を地上に完成させたといえるのかもしれません。

(撮影日:2025年8月15日)

- 天智天皇が女性をめぐる

争いを詠んだ歌 -

次の歌は、天智天皇が中大兄王子のときに詠んだ歌です。「大和三山」と呼ばれる香具山、畝傍山、耳梨山。どの山が男性でどの山が女性かは諸説ありますが、神話の時代には、これらの山が恋の三角関係にあったとされていたようです。

原文

香具山は 畝傍ををしと

耳梨と 相争ひき

神代より かくにあるらし

古も 然にあれこそ

うつせみも 妻を 争ふらしき 『万葉集』中大兄皇子現代語訳

香久山は畝傍を手放したくないと耳梨と争った。

神代の時代からこのようにあったらしい。

昔もそうだったから、今の世も妻をめぐって争うらしい。 - 壬申の乱

-

壬申の乱は、皇統をめぐり皇位継承をめぐって弟の大海人皇子と、その子の大友皇子が争った古代最大の内乱です。天智天皇が崩御すると、大海人 皇子 は命の危険を感じ、出家して、わずかな従者と共に吉野(現在の奈良県吉野町)に退避しました。一方、都では大友皇子を中心とする近江朝廷が権力を掌握します。

大友皇子側が大海人皇子を討つために兵を動員し始めたことを知ると、大海人皇子 は672年6月に朝廷に反旗を翻しました。これが「壬申の乱」の始まりです。

戦力的に劣勢だった大海人皇子 でしたが、不破の道(現在の岐阜県関ケ原町)を封鎖し、東国から兵を動員することで反撃に成功します。この戦略が功を奏し、大海人 皇子の軍は都である近江(現在の滋賀県)を東西から包囲しました。

追い詰められた大友皇子 は、7月23日に山前(やまさき、現在の京都市山科区)で自害し、大海人皇子 が勝利しました。

持統天皇は大海人皇子 が出家して吉野に行くときから共に行動し、戦略を立案し、勝利に貢献しました。

- 葛飾北斎による浮世絵

-

Katsushika Hokusai, CC0, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎による作品『百人一首姥かゑとき』です。百人一首の歌を乳母がわかりやすく絵で説明するという趣旨で制作されたものです。

川で洗濯したと思われる衣類を山に運ぶ人夫の姿が描かれています。濡れた衣をわざわざ山に干しにいくのは手間のかかることです。天の香久山は神聖視された山のため、何かしらの神事のためと思われますが、詳細はわかっていません。

- 歌川国芳の『百人一首之内』

-

British Museum, Public domain, via Wikimedia Commons 江戸時代の浮世絵師・歌川国芳による浮世絵です。百人一首の和歌に合わせた情景が描かれています。

絵の香久山はごつごつとそびえ立っていますが、実際の香久山はなだらかな稜線で標高152mの低い山です。

- 鈴木春信による浮世絵

-

東京国立博物館提供 江戸時代の浮世絵師・鈴木春信による作品です。持統天皇の百人一首の歌を江戸の風俗に置き換えて描かれています。

夏物の白い衣が干されており、江戸時代の夏の到来を表しています。桶の水が濁っていますが、当時は灰を水に混ぜてできるアルカリ性の水「灰水 」を使って洗濯していたそうです。

持統天皇天皇の年表

(クリックで開閉します。)持統天皇誕生

天智天皇と遠智娘との間に誕生しました。諱は鸕野讃良と言います。

父・天智天皇はこの年、乙巳の変で中臣鎌足らと蘇我入鹿を暗殺しています。

蘇我石川麻呂が自害

持統天皇の母方の祖父・蘇我石川麻呂が中臣鎌足の讒言によって謀反の疑いをかけられ自害。

大海人皇子(天武天皇)と結婚

13歳で天智天皇の弟で、後に天武天皇になる大海人皇子と結婚。

草壁皇子を出産

天武天皇との間に草壁皇子をもうけました。

父・天智天皇が崩御

天智天皇が崩御し、大海人皇子と共に吉野へ隠遁しました。

壬申の乱勃発

大友皇子が夫・大海人皇子を討伐する動きを察知し、夫とともに「壬申の乱」を起こし、大友皇子が率いる朝廷軍を破りました。

夫・大海人皇子が天武天皇として即位

飛鳥浄御原宮にて夫・大海人皇子が天武天皇として即位しました。「浄御原」という名称は天武天皇の病気の治癒を願ったのが由来であるという説があります。

孫・軽皇子が誕生

息子・草壁皇子に軽皇子が誕生しました。

夫・天武天皇が崩御

殯と呼ばれる葬送儀礼を2年以上にわたって行い、息子・草壁皇子を後継者にするための準備期間に充てました。持統天皇は実質的な君主として統治を行う「称制」という形態をとり、政治を執り行いました。

大津皇子が自害

天武天皇が崩御して半月後に謀反を企てているとして捉えられた大津皇子が24歳の若さで自害しました。一説には息子・草壁皇子のライバルを排除したと言われています。

4月:息子・草壁皇子が薨去

死因は明らかではありませんが、生まれつき病弱だったという説や大津皇子が自殺に追い込まれたことや天皇の後継者という重圧が過度なストレスになったとも言われています。

6月:飛鳥浄御原令を施行

天武天皇が着手した日本初の体系的な法典が持統天皇によって施行されました。この法典によって国名は「日本」に正式に定められました。

持統天皇として即位

庚寅年籍を作成

律令に基づく初の戸籍となる庚寅年籍を作成し、律令国家の土台としました。

藤原京に遷都

夫・天武天皇が構想していた藤原京遷都を成し遂げました。夫の死から8年後にようやく日本初の都城を完成させました。

持統天皇が退位

文武天皇が即位

孫・軽皇子が15歳で文武天皇として即位。持統天皇は初の上皇として文武天皇の補佐に回りました。

持統天皇崩御

天皇として初めて火葬されました。 天照大御神の後継者を表す「高天原広野姫天皇」という諡号を贈られました。

次の和歌へ

前の和歌へ